花もグルメもイベントも梅づくしの名園を訪れれば、五感で楽しめること間違いなし。広い園内をのんびり散策しよう。

偕楽園

かいらくえん

水戸藩9代藩主・徳川斉昭(なりあき)によって造園され、天保13年(1842)に開園した庭園。斉昭が「領民と偕(とも)に楽しむ場としたい」と命名。金沢の兼六園、岡山の後楽園と並ぶ日本三名園の一つで、梅の名所として知られる。初春の「水戸の梅まつり」をはじめ、名建築・好文亭、風流な孟宗竹林、休憩処で味わえる梅スイーツなど、名園の魅力を満喫しよう。

JR水戸駅から茨城交通バス偕楽園前行きなどで20分、偕楽園前下車すぐ

水戸市常磐町1-3-3

入園320円(茨城県民は梅まつり期間以外は無料)、好文亭見学230円

6~19時(10月1日~2月中旬7~18時)、好文亭9~17時(10月1日~2月中旬は~16時30分)

無休

無料のほか、一部有料

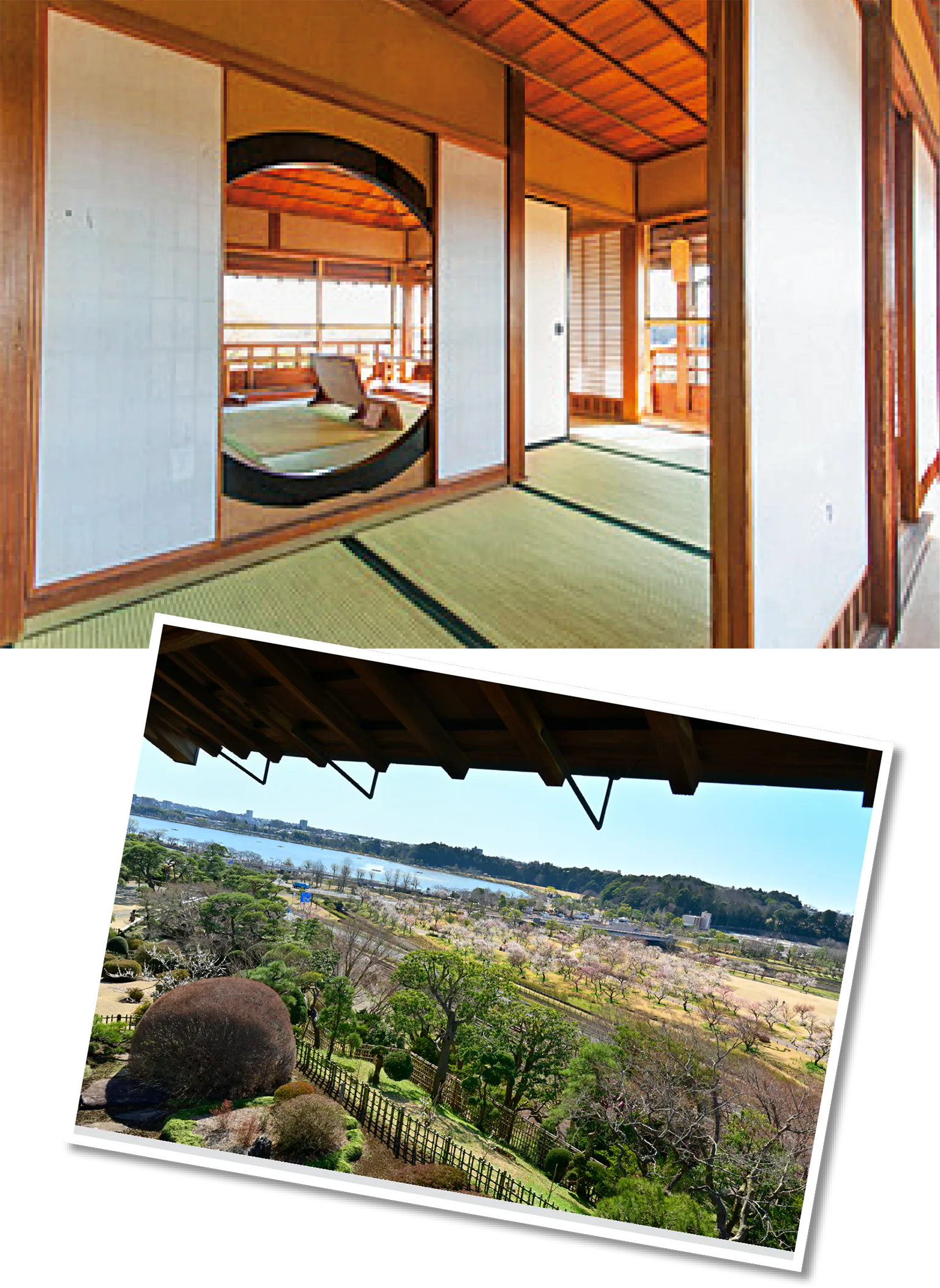

徳川斉昭が詩歌の会や茶会の場として設計。梅の別名・好文木から名付けられ、2層3階のこけら葺きの好文亭と太鼓橋廊下でつながる平屋建ての奧御殿からなる。

奥御殿梅の間

おくごてんうめのま

竹の間、清の間とともに明治2年(1869)に水戸市の柵町にあった中御殿から移築。斉昭の正室貞芳院が住んでいた。

塗縁

ぬりえん

総板張りの広間。約36畳の西塗縁と約18畳の東塗縁があり、いずれも庭園に面している。西塗縁にあるカフェで庭を見ながら休憩できる。

楽寿楼

らくじゅろう

好文亭3階。ここから千波湖を一望でき、その眺めは壮観。階下から配膳用の滑車式昇降機が備わり、日本初のエレベーターといわれている。

丸窓越しに庭園や千波湖の景色が広がる偕楽園随一の展望スポット

初夏には深紅のキリシマツツジと新緑のコントラストが見事

梅や桜の花が咲き、かぐわしい早春を告げる

宮城野萩、白萩、山萩、丸葉萩などが咲き競う

早咲きの梅の花が咲いていることも

東門の右側に広がる梅林。水戸の六名木(形、香り、色が優れた梅)が点在。

黄門様こと徳川光圀(みつくに)と徳川斉昭を慕う水戸藩士により建てられた。

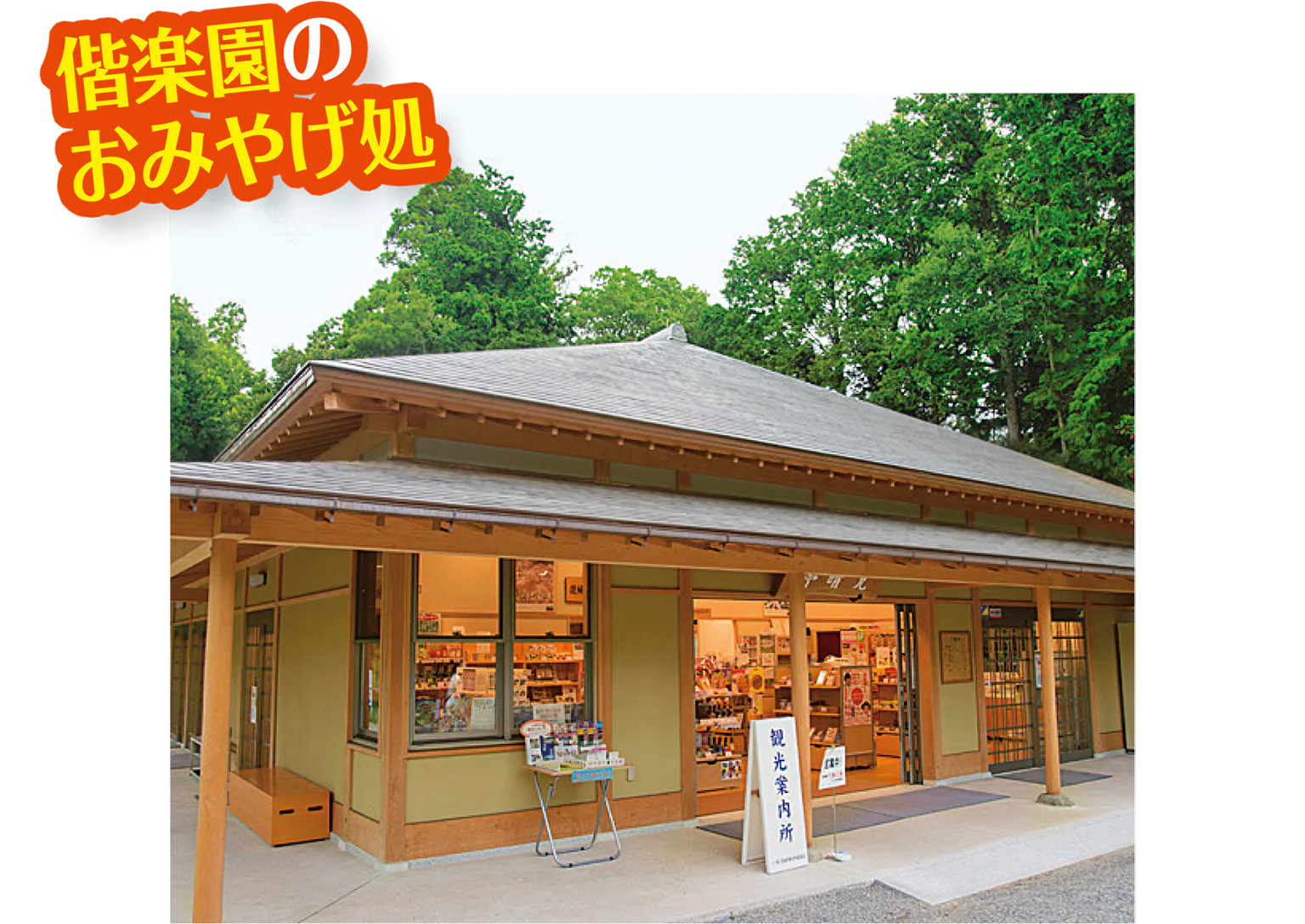

茨城県全域の観光情報の発信を行う案内所や、特産品の販売スペースを備える複合施設。休憩所として利用できるのもうれしい。

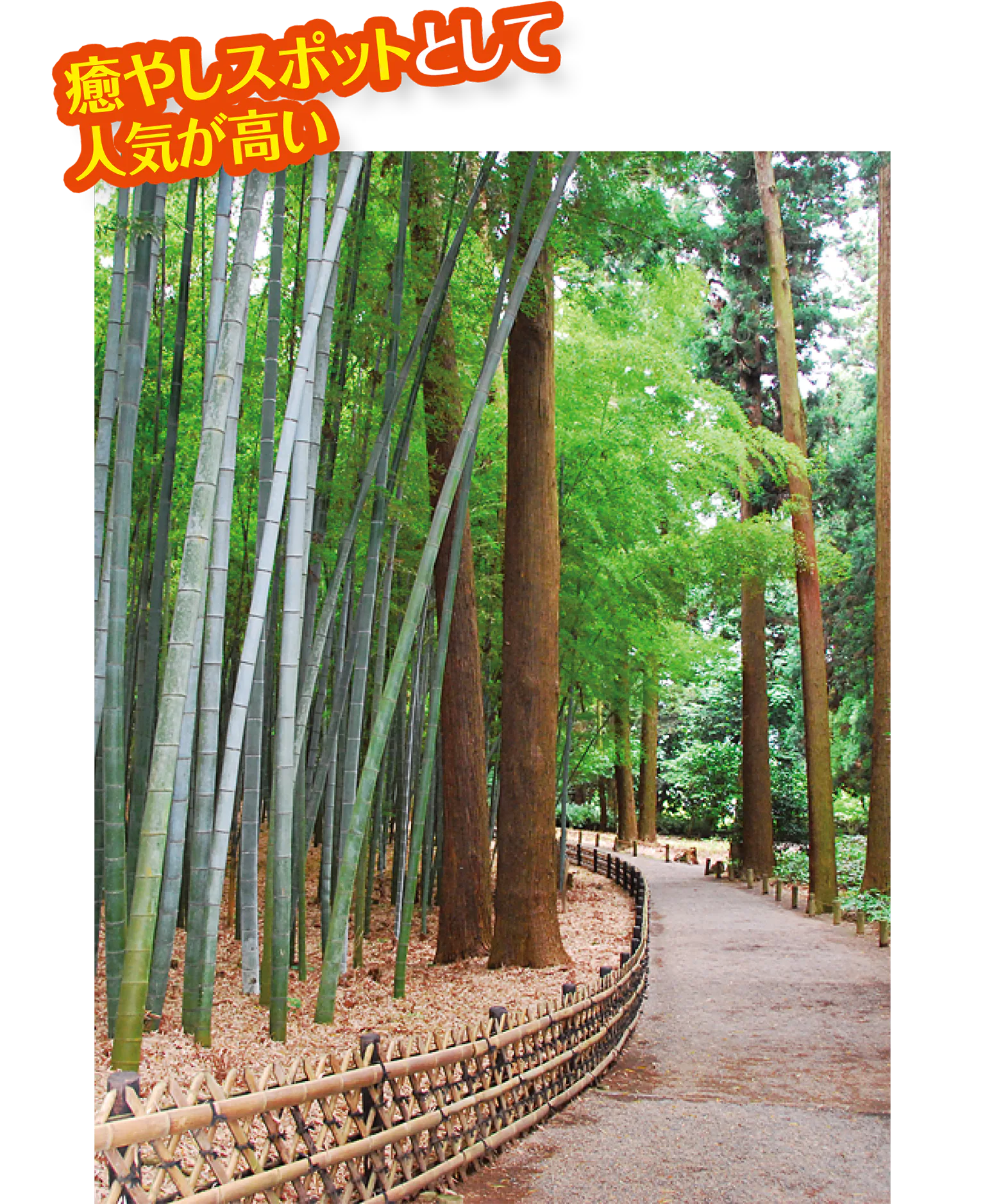

表門をくぐった先には幽玄ともいえる空間が広がる。

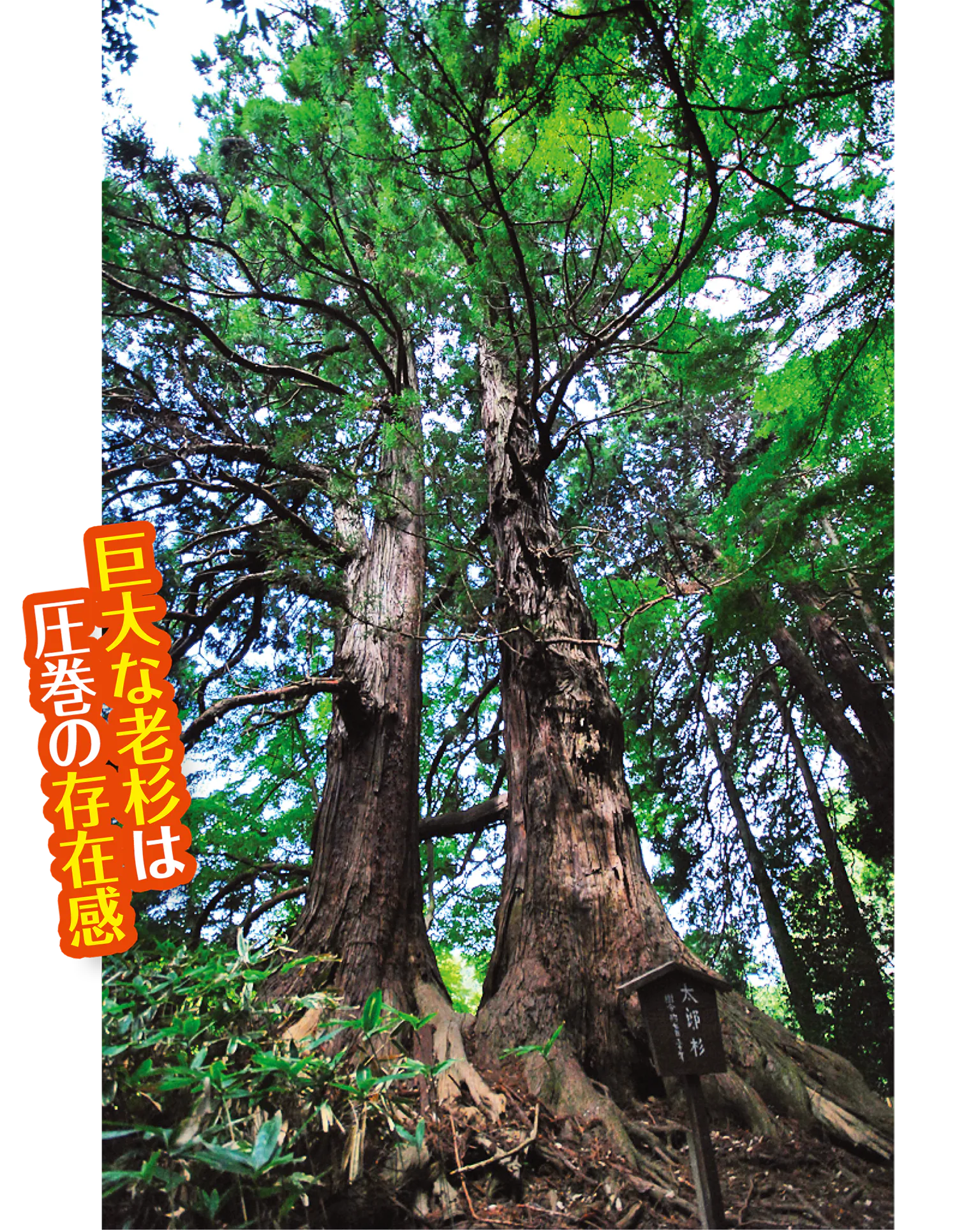

樹齢約800年といわれる杉の巨木で、吐玉泉の近くにたたずむ。

大理石の井筒から1日約100t湧出している。眼病によいと伝えられている。

園内の西側に広がる風情ある竹林。心地よい葉ずれの音を聞きながら、竹林に沿って歩こう。

突き出た台地からは、千波湖やその周辺の景色が一望できる。

偕楽園と梅に関する素朴な疑問を、ここで解説!

どうして梅が有名なの?

約100品種3000本もの梅が植えられており、その種類の多さと規模から有名に。歴史ある梅まつりも知名度を上げた理由の一つ。

実った梅のその後って?

偕楽園では毎年6月上旬ごろに「梅の実落とし」が行われる。花の開花をよくするため、熟す前に実を落とす。一部の梅は1日限定で販売される。

どんな梅があるの?

たくさんの品種のなかでも、花の形や香り、色などが優れている6品種「水戸の六名木」に注目。

青白い花弁。輪郭がはっきりしている

中国の古い品種といわれる。紅色

水戸烈公にちなんだ梅。紅色

やさしい淡紅色の一重咲きしだれ梅

六名木で最も早く咲く八重咲き

やさしい淡紅色の一重咲きしだれ梅

水戸の梅まつり

みとのうめまつり

梅の名所・偕楽園では、毎年春の訪れを告げる梅まつりが開催され、多くの人で賑わう。園内の東西梅林や、好文亭から望む田鶴鳴梅林など、一面に広がる梅の花々にうっとり。期間中はイベントも目白押し。

のし梅

1026円(8枚入り)〜

琥珀色の梅ゼリーを竹皮で包んだ銘菓。酸味と甘みのバランスが絶妙。「水戸 門のまえ」でも購入可。

梅ようかん

648円〜

亀印製菓の和菓子で、偕楽園の紅梅をイメージ。梅の酸味が効いている

寒天梅酒ジェリカ

638円(300mℓ)

ぷるぷるとした寒天を振って飲む、新感覚の梅酒

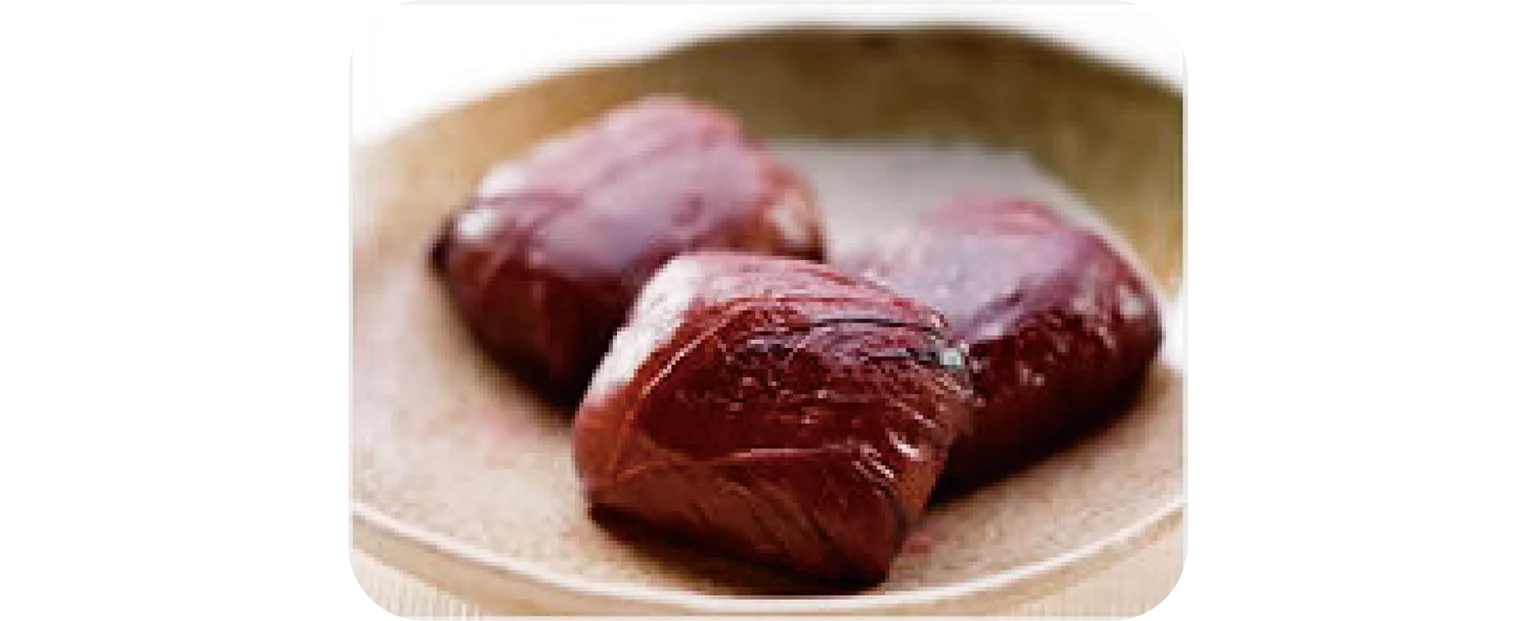

スイート梅

1300円(5個入り)

甘みが強く、やわらかく口の中でとろけるデザート感覚の梅干し

水戸の梅

1080円(5個入り)

白餡を求肥で包み、梅酢に漬け込んだしその葉で巻いたもの

梅ジュース

350円

梅のリキュールとハチミツをブレンド。さわやかな酸味と梅の香りが◎

梅ソフトクリーム

350円

梅肉エキスを練り込んだソフトクリーム。甘酸っぱさがアクセントに