平安時代に建てられた嚴島神社は、鮮やかな朱塗りと海上の大鳥居が特徴的。唯一無二の建築美や建築当時の姿を今に残すことが評価され、世界遺産に登録されている。

嚴島神社

いつくしまじんじゃ

宮島桟橋から徒歩12分

廿日市市宮島町1-1

昇殿料300円

6時30分~18時(季節により変更あり)

無休(高潮の場合は拝観中止)

※社殿の工事状況は随時HPにて発表。 ※社殿を傷つけないよう、細いヒール靴での拝観は控えよう。

【嚴島神社の名前の由来は?】

厳島は「神に斎(いつ)き奉る(心身を清めてお仕えする)」という意味の「斎島(いつきしま)」が転じたもの。古くから島そのものがご神体とされ、人は住まず、浜辺に神社が設けられた。島名も「厳島」が正式で、「宮島」は町名。

【創建は6世紀、今の姿にしたのは平清盛】

飛鳥時代の推古天皇即位の年(593)に、佐伯鞍職(さえきのくらもと)が現在の場所に神社を創建。平安末期の仁安3年(1168)に、武士の平清盛が修造し、今の姿に。寝殿造りの社殿を海に建てる独創的な発想は、清盛の美意識のたまものだった。平成8年(1996)には、背後の弥山原始林とともに世界遺産に登録された。

長い横一文字の西廻廊の奥に五重塔がそびえる、隠れ絶景スポット

平清盛が伝えたといわれる舞楽を、年に10回程度鑑賞できる高舞台

朱色の柱が連なる映えスポット。ここから見る大鳥居も美しい

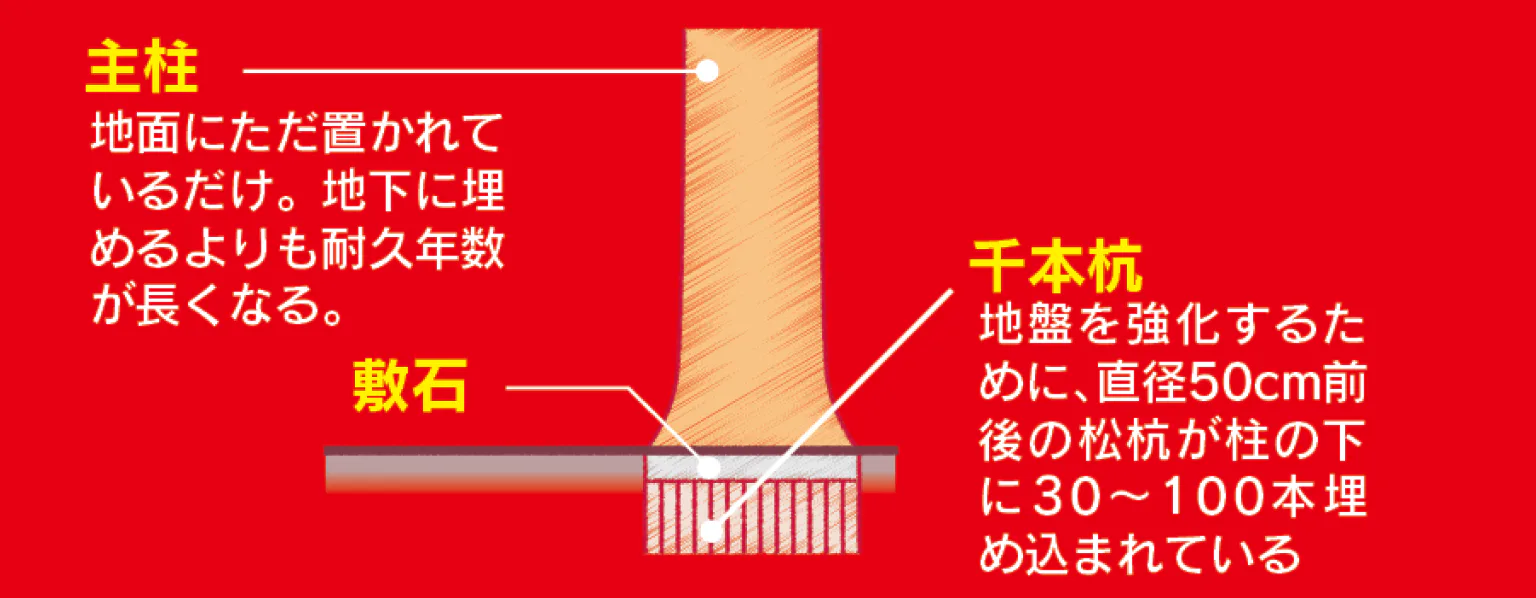

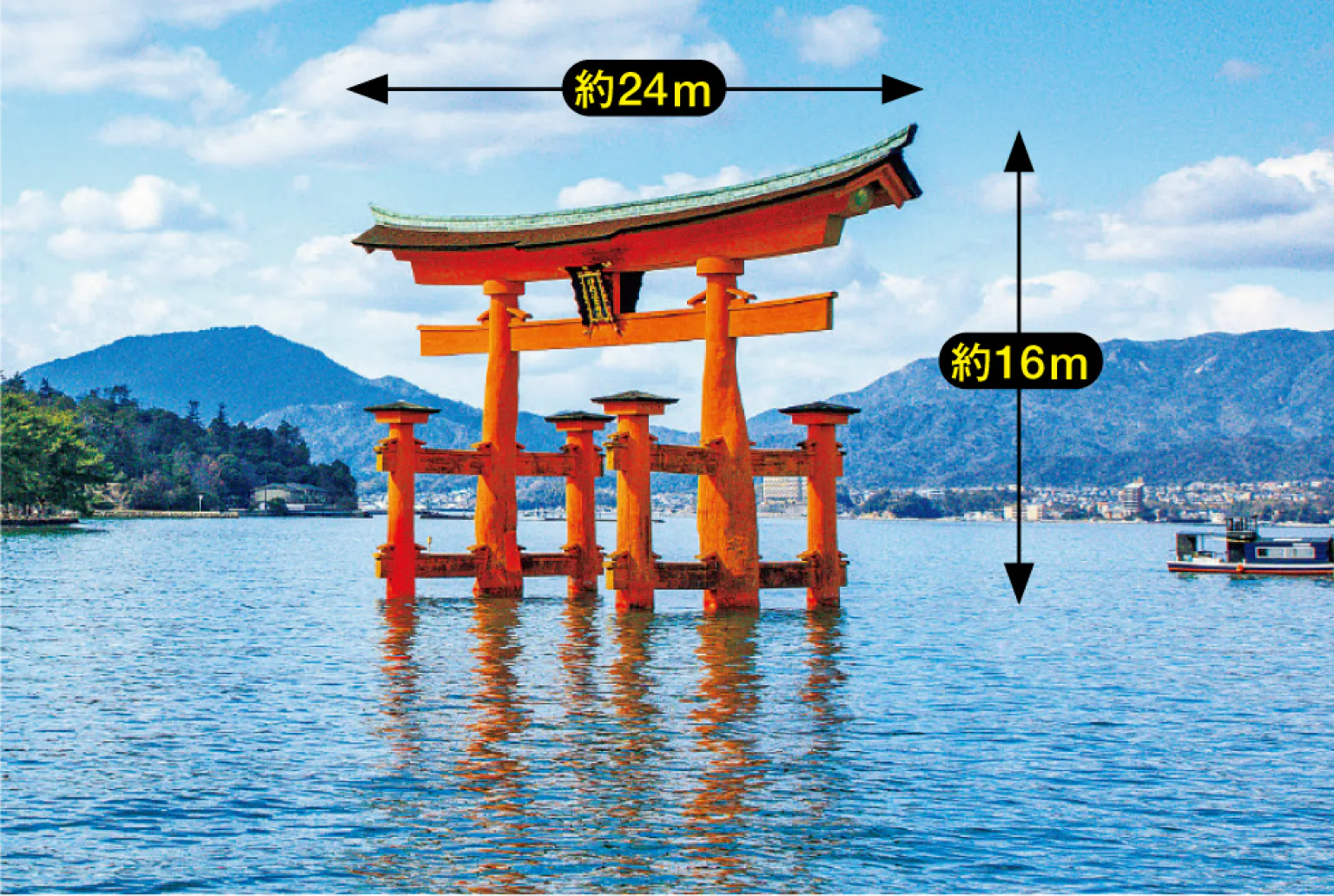

大鳥居は、その重さのみで自立!

高さ約16mの大鳥居は、柱が地中に埋められておらず、約60tという重みのみで立つ。明治8年(1875)の再建以来、どんな暴風雨でも倒れたことがなく設計技術の高さがうかがえる。

今の大鳥居はなんと9代目!

今のものは明治8年(1875)に建てられ、最古の記録がある平清盛造営のものを初代とすると9代目に。国の重要文化財に指定される木造の鳥居としては、高さ・大きさともに日本一。

海に浮かんで見える姿にうっとり。平安時代の高度な建築技術にも驚く

建物の脚元がむき出しになり雄々しい雰囲気。神社の造りがよくわかる