「浅草観音」の通称でも親しまれる都内最古の寺院。国内外から毎年約3000万人が訪れる名所へ着物で参拝しに行こう。

境内側に雷門の正式名称が書かれている。現在の提灯は7代目

雷神

らいじん

雷を司る神で、雷太鼓を背負う。裏側には天龍像が立つ

風神

ふうじん

風を司る神で、躍動感のある像。裏側には金龍像が立つ

着付けはココで!

梨花和服 浅草店

まずは玄関口雷門へ

天慶5年(942)の創建以降、焼失と再建を繰り返し、昭和35年(1960)に松下幸之助氏の寄進により現在の門が建立された。大提灯は高さ約3.9m、幅約3.3m、重さ約700kg。

通りでの食べ歩きは禁止。店の前か、持ち帰って食べよう

仲見世通りを散策しよう

雷門から宝蔵門まで約250m続く浅草寺の参道。日本最古の商店街といわれており、老舗の和菓子店や浅草らしい小物店など約87店が軒を連ねる。

門の周辺は東京スカイツリー®の撮影スポットだ

高さ約4.5m、幅約1.5m、重さ約500kgの大わらじ

阿形

あぎょう

物事の始まりや生を表す「阿」の形に口を開く

吽形

うんぎょう

物事の終わりを表す「吽」の形に口を閉じている

宝蔵門×東京スカイツリー®のコラボ撮影

かつては「仁王門」ともよばれた、2体の仁王像を祀る山門。貴重な文化財である「元版一切経」なども収蔵されている。経典寺宝を収蔵することから、宝蔵門と改称された。

柄杓1杯の水で、左手、右手、口、最後に柄杓を清めるのが作法

お水舎で参拝の準備

本堂正面右手にある手水鉢の中央に立つ、沙竭羅竜王像を取り囲む8体の龍の口から流れる水で、手と口を清める。上部の案内板を確認しながら、手順通りに行おう。

煙を体に引き寄せるようにして手で仰ごう

1束200円の線香を授香所で購入し、束のまま火をつける

煙だけ上がるように火を消してから、線香をお供えする

常香炉で全身をお清め

線香の煙で身体を清めるための香炉。現在は煙を体にかけると体の悪い部分が快方に向かうという言い伝えで知られている。混雑時には、お水舎と順番を変えて回るのもいい。

参拝者があとをたたない本堂

参拝の最初は挨拶、最後は感謝の意味を込めて一礼

寺ではお布施の意味をもつというお賽銭をそっと入れる

合掌し「南無観世音菩薩」と心の中で静かに唱えよう

本堂で観音様に感謝

徳川家光が建立した旧本堂と同形態で、昭和33年(1958)に再建された現本堂。御本尊、聖観世音菩薩を祀り、「観音堂」の別称もある。川端龍子、堂本印象らによる天井絵も必見。

筒を逆さにして振ると棒が出てくる

昔から変わらず、凶が3割

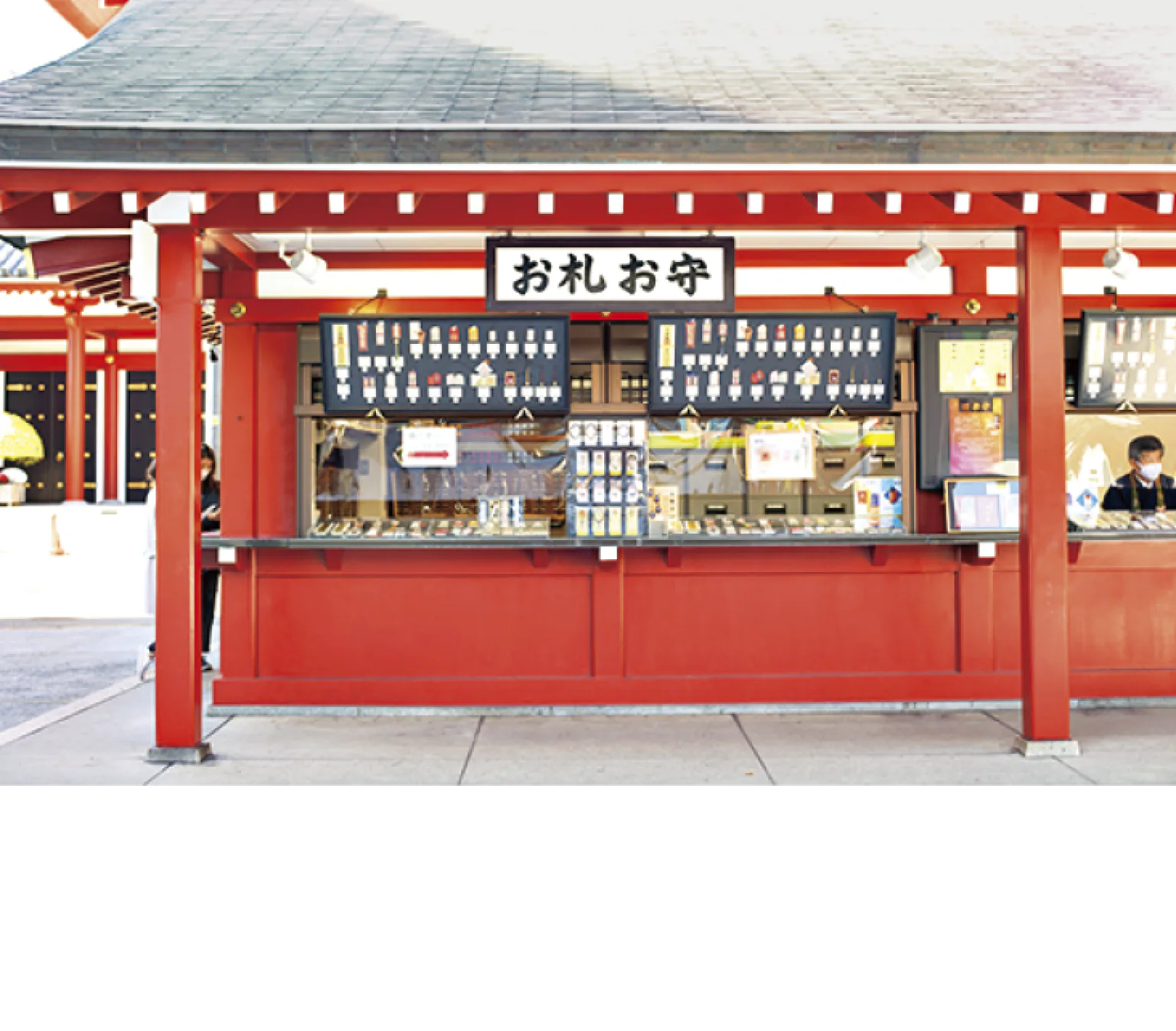

縁結びや厄除けなど20種類以上のお守りが揃う。お参りが済んでから授かるべし。

雷門合格守

2000円

雷門の大提灯をモチーフにした合格祈願のお守り

おみくじで運勢を見る

昔ながらの「観音百籤」という方式で、筒の中から数字の付いた棒を一本取り出し、同じ数字の紙籤を引き出してから受け取る。観音様からの言葉を読んで、気を引き締めよう。

浅草寺

せんそうじ