表参道から東照宮の最深部・奥宮まで、余すことなく見て回ろう。階段も多いので、履きなれた靴がおすすめ。

日光東照宮

にっこうとうしょうぐう

元和3年(1617)、2代将軍秀忠公が家康公を祀る「東照社」として造営。3代将軍家光公による「寛永の大造替」で、豪奢な社殿群に建て替えられた。現在の400億円相当を費やし、約1年5カ月という短期間で完成。境内には国宝8棟、重要文化財34棟を含む55棟がある。

バス停表参道から徒歩5分

日光市山内2301

境内拝観1600円(宝物館、五重塔内部は別途)

9~17時(11~3月は~16時)、入場は閉門の30分前まで

無休

200台(1回600円)

日光殿堂案内協同組合

にっこうでんどうあんないきょうどうくみあい

日光山内のオフィシャルガイドで、江戸時代の案内人でもある「堂者引き」を起源にもつ。知られざる話を織り交ぜながら、楽しく分かりやすく案内してくれる。

1時間30分8800円(ガイド1名の料金)

音声ガイドもレンタルできる!

東照宮内21カ所でそれぞれの説明を聞ける。表門を抜けた先にあるテントで貸し出している。

【料金】1台500円+預かり金500円(返却時に返金)

東照宮までゆるやかな上り坂になっている

表参道

杉並木に囲まれた、東照宮へと続く参道。石鳥居の手前の階段は、遠近法で鳥居が高く、遠くに見えるように、上にいくほど幅が狭くなっている。

東照大権現は後水尾天皇の書(写真上)九州筑前の黒田長政が奉納したもの(写真下)

石鳥居

東照宮の表玄関。高さは9m、柱の太さは3.6mもあり、江戸時代の石造りの鳥居のなかでは最大規模を誇る。扁額の大きさは畳1畳分もある。

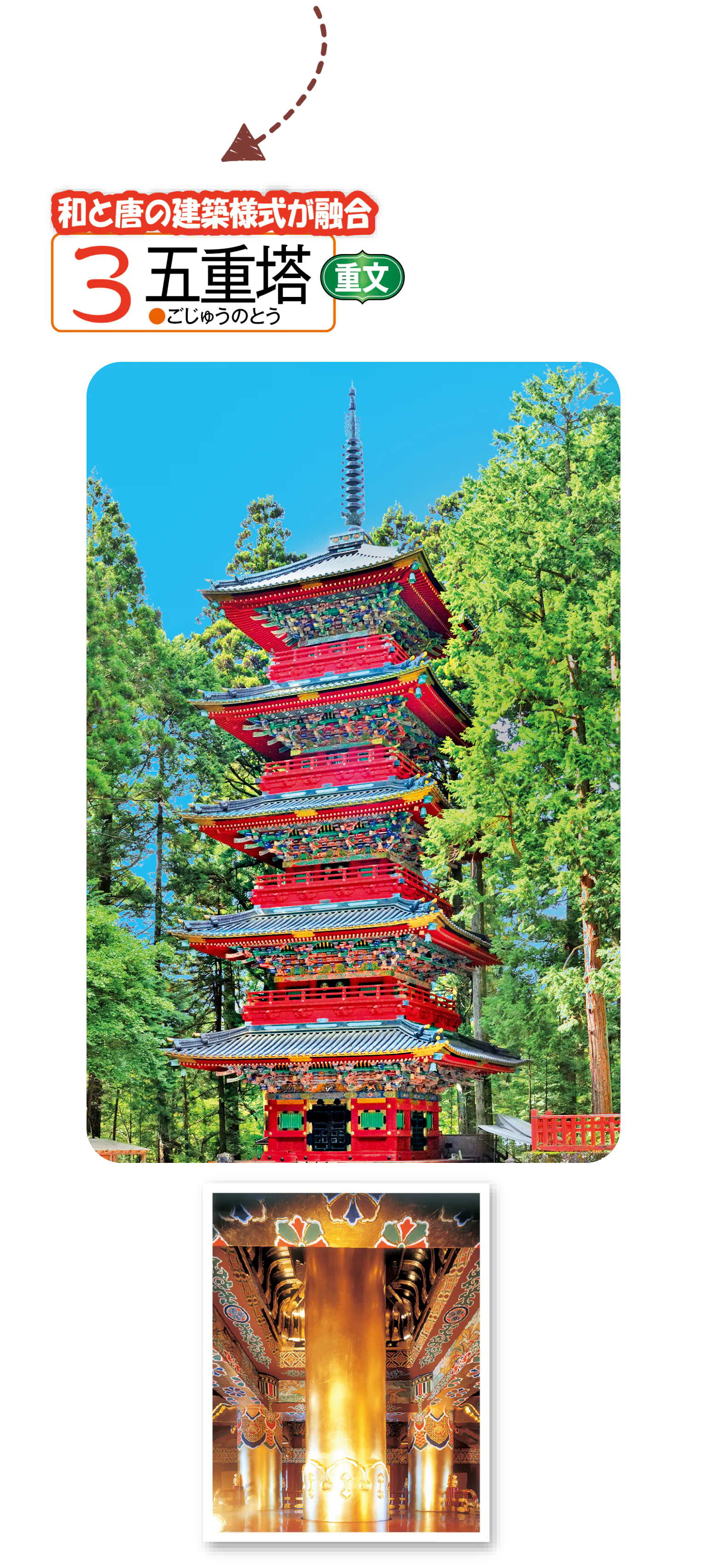

初層から4層までは和様の並行垂木、5層目だけが唐様の扇垂木という珍しい造り(写真上)地震で揺れても倒壊しないように内部に心柱が吊り下がっている(写真下)

五重塔

慶安3年(1650)、小浜藩主・酒井忠勝が寄進。のちに焼失し、現在の建物は文政元年(1818)に再建されたもの。現在は初層内部が公開され、心柱などを見学できる。

見学300円

表には仁王像、裏には狛犬が左右に立つ

表門

左右に睨みをきかせた仁王像が立っていることから、「仁王門」ともよばれる。門に施されたバク、麒麟、象、虎など82の木彫りの彫刻も見ごたえあり。

上神庫の軒下に想像の象の彫刻がある

上神庫(想像の象)

校倉造の建物で、上神庫・中神庫・下神庫を合わせて三神庫とよぶ。軒下には、狩野探幽が下絵を描いたと伝わる2頭の像の彫刻が施されている。

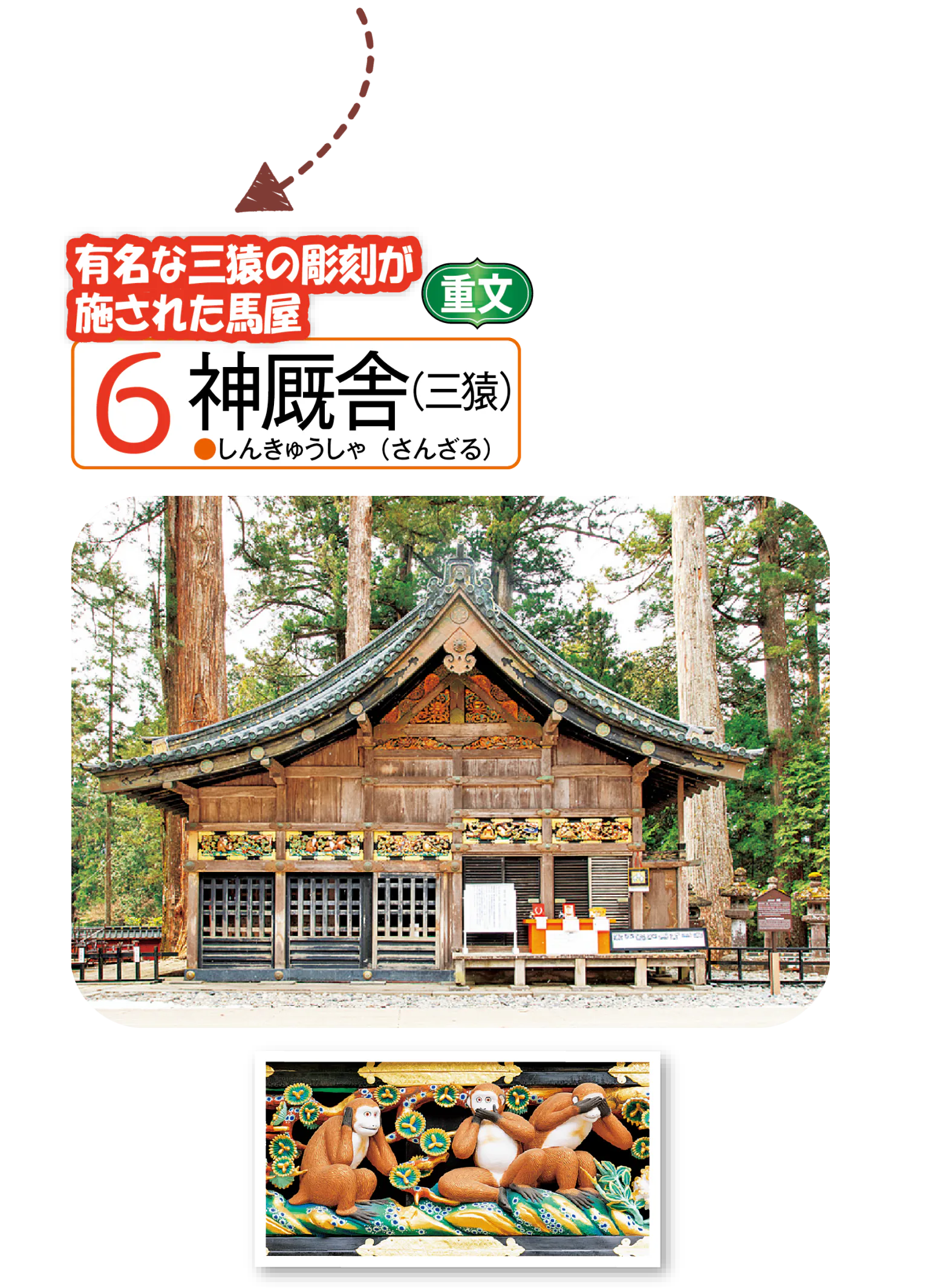

境内で唯一、漆が塗られていない素木造りの質素な建物(写真上)三猿を含む8枚の彫刻は人生を猿で表現したものといわれる(写真下)

神厩舎(三猿)

日光東照宮に仕える神馬の馬屋。昔から猿は馬を守るとされ、本物の猿の代わりに彫刻が施されたと伝わる。「見ざる・言わざる・聞かざる」の三猿の彫刻が有名。

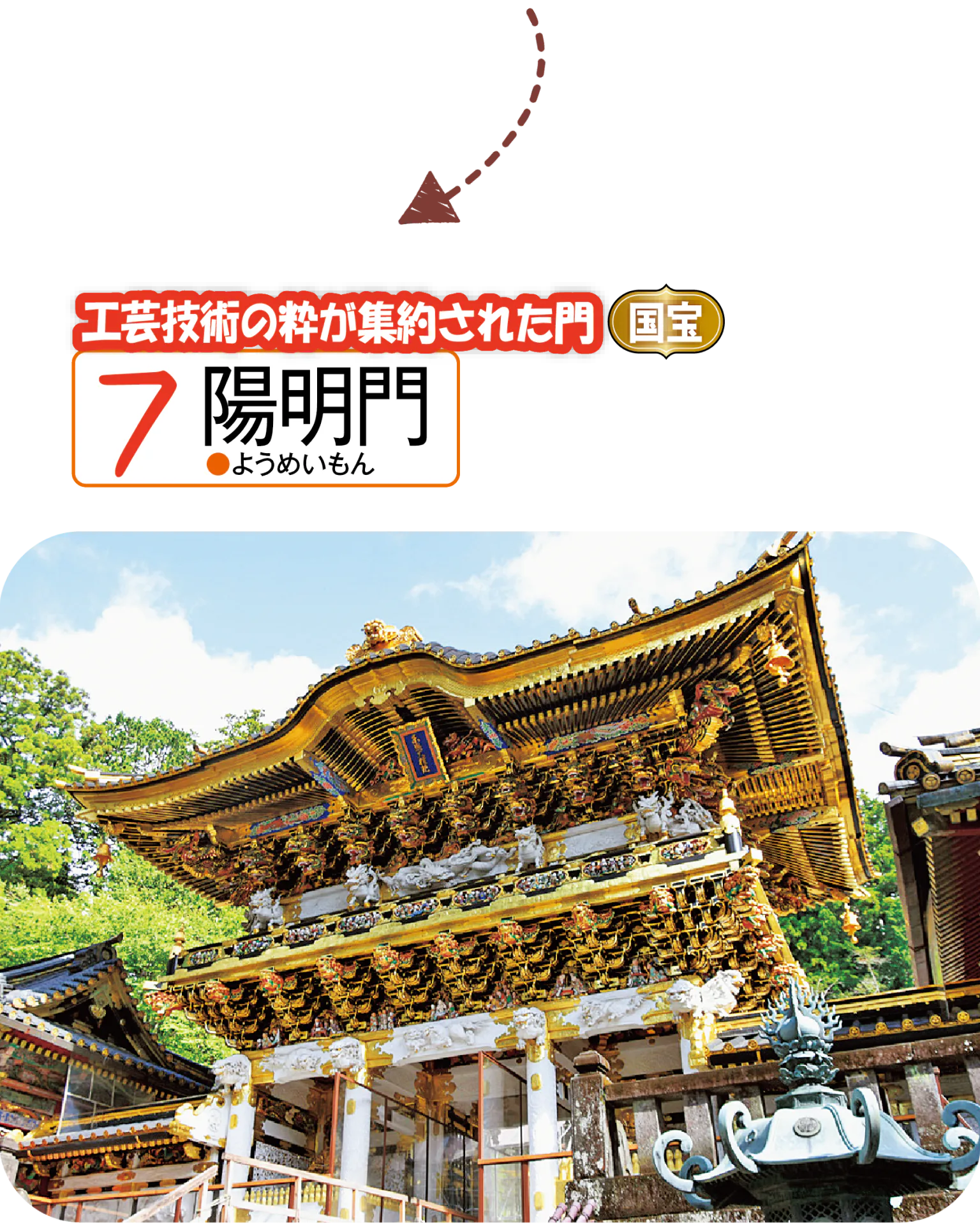

壮麗なたたずまいに圧倒される

陽明門

江戸時代初期の工芸・装飾技術の粋を集めた豪華絢爛な門で、508体の彫刻が施されている。平成の大修理が完了し、色鮮やかに蘇った姿は必見だ。

さまざまな霊獣の彫刻が施されている

唐門

将軍や大名のみが通ることができた御本社の正門。間口3m、奥行2mと小規模だが、彫刻は611体と陽明門よりも多い。白い部分には貝をすり潰した胡粉という塗料を使用。

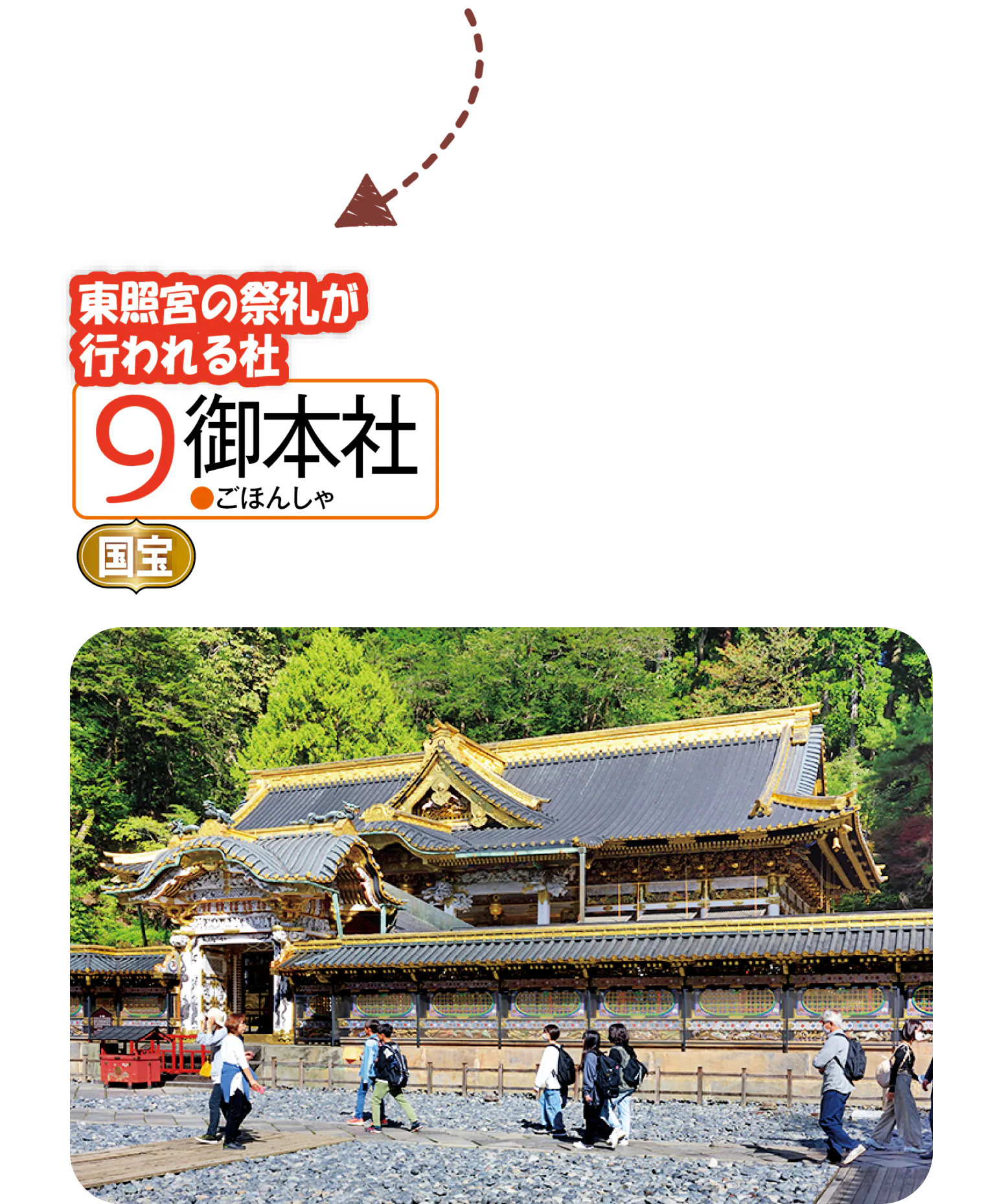

唐門越しに金箔押しの黒漆銅板屋根が見える

御本社

拝殿、神霊を祀る本殿、その2つを結ぶ石の間からなる権現造の建物。拝殿内部の彫刻や杉戸絵など、見ごたえのある優れた作品が多い。

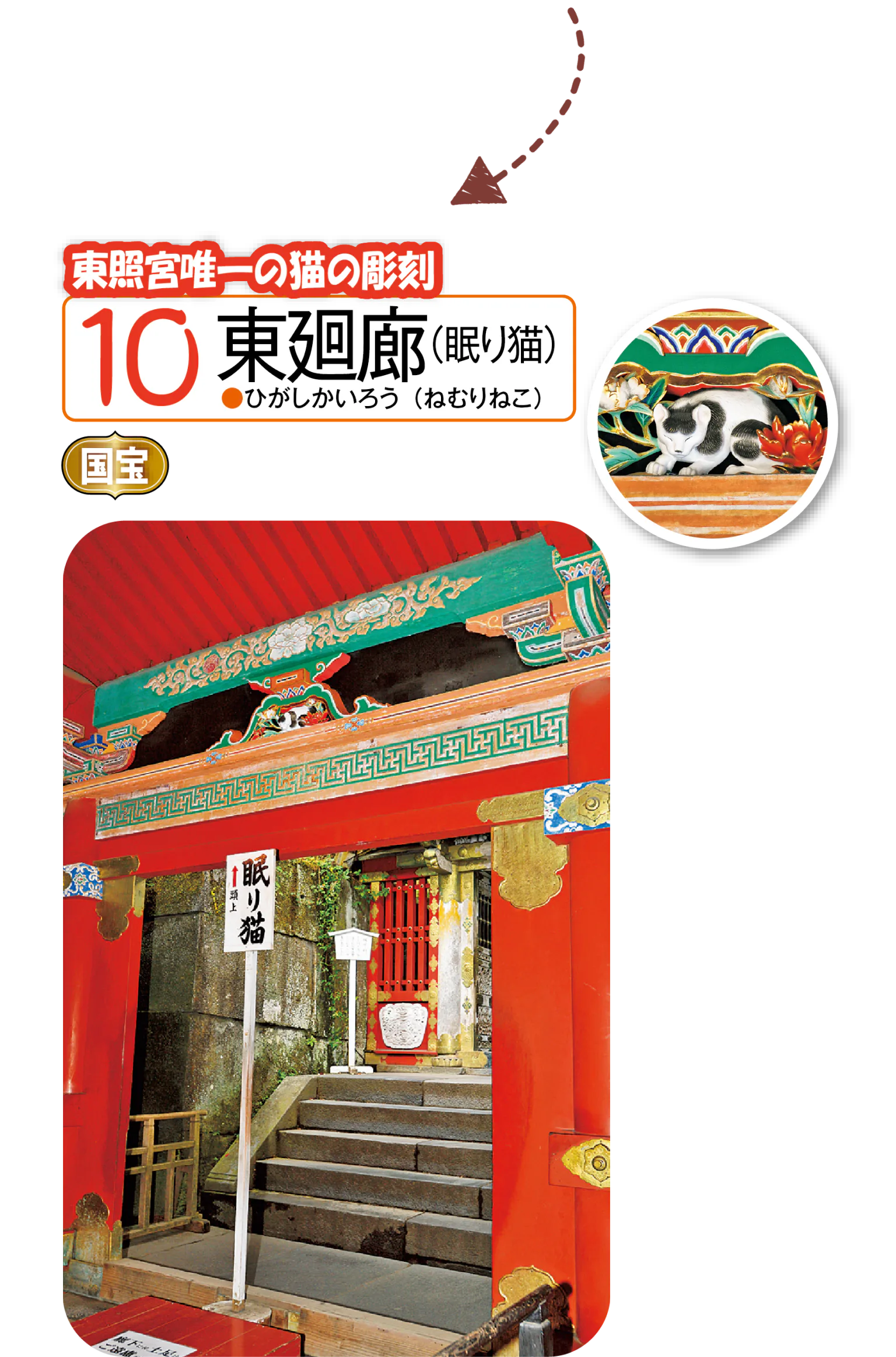

東照宮唯一の猫の彫刻(写真上)眠り猫は東廻廊の潜り門の上部にいて、門を通る人を見張っている(写真下)

東廻廊(眠り猫)

御本社から奥宮へ通じる廻廊で、上部に眠り猫の彫刻がある。縦が約15㎝、横が約21㎝と意外と小さいので、見逃さないように注意しよう。

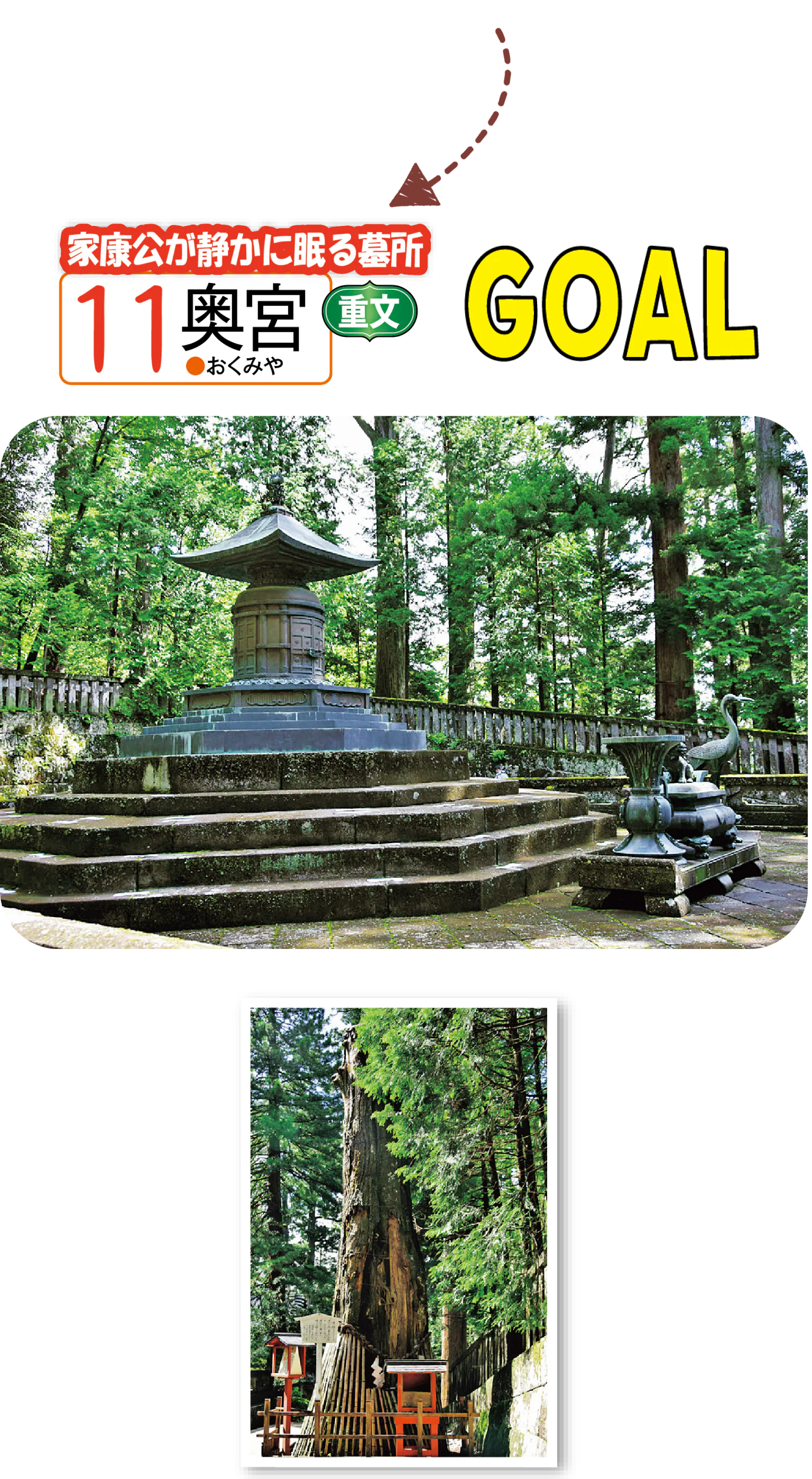

宝塔は建立以来、一度も開けられたことがないという(写真上)願い事が叶うといわれている叶杉。樹齢は約600年(写真下)

奥宮

拝殿・鋳抜門・宝塔からなる家康公の墓所。宝塔には家康公の分骨された骨が納められているとか。宝塔の前には鶴の燭台、獅子の香炉、花瓶といった三具足が置かれている。