「山っていいな……」と心が少しでも動いたら踏み出してみて。 山の楽しみ方はいろいろ。一歩ずつ、憧れの山に近づく方法を紹介します。 ※ このページは『はじめての山歩き』のコンテンツをもとに作成しています。

低い山が初心者向け、高い山は上級者向けと思いがちですが、そうともいえません。作業道など登山道以外の道が入り組んでいたり、道が不明瞭でわかりづらい低山。道標(現在地や行く先を案内する看板)が整備されていない山などは、低い山でも、はじめての山歩きでは避けましょう。山デビューに最適なのは、次のような条件の山です。

慣れないうちは、歩行時間が2〜3時間ほどの山を選びます。ランチや休憩時間を入れて4〜5時間、余力があるうちに下山できるように。どれぐらい歩けるか、自分の体力と相談しながら歩くつもりででかけましょう。

道標と登山道がしっかりと整備されていて、ハイカーの多いポピュラーな山が安心です。まずはガイドブック、登山地図で情報を集め、現地の自治体や山小屋のウェブサイトもチェックしましょう。

天候が急変したり、体調がわるくなったりしたときに、予定していた行程を変更、早く下山できるエスケープルートがある山が安心です。そのために登山地図などで自分が歩く以外のコースも入念に下調べをし、山の全体像を頭に入れておきます。

標高が低い山でも、転落(滑落)したら大事故につながるような、切れ落ちた稜線の岩稜歩きがある低山もあります。登山道が一部崩れているようなコースも危険です。

このような難路は、ポピュラーな山にもある。登山地図の注意事項をチェック、自治体にも確認しよう

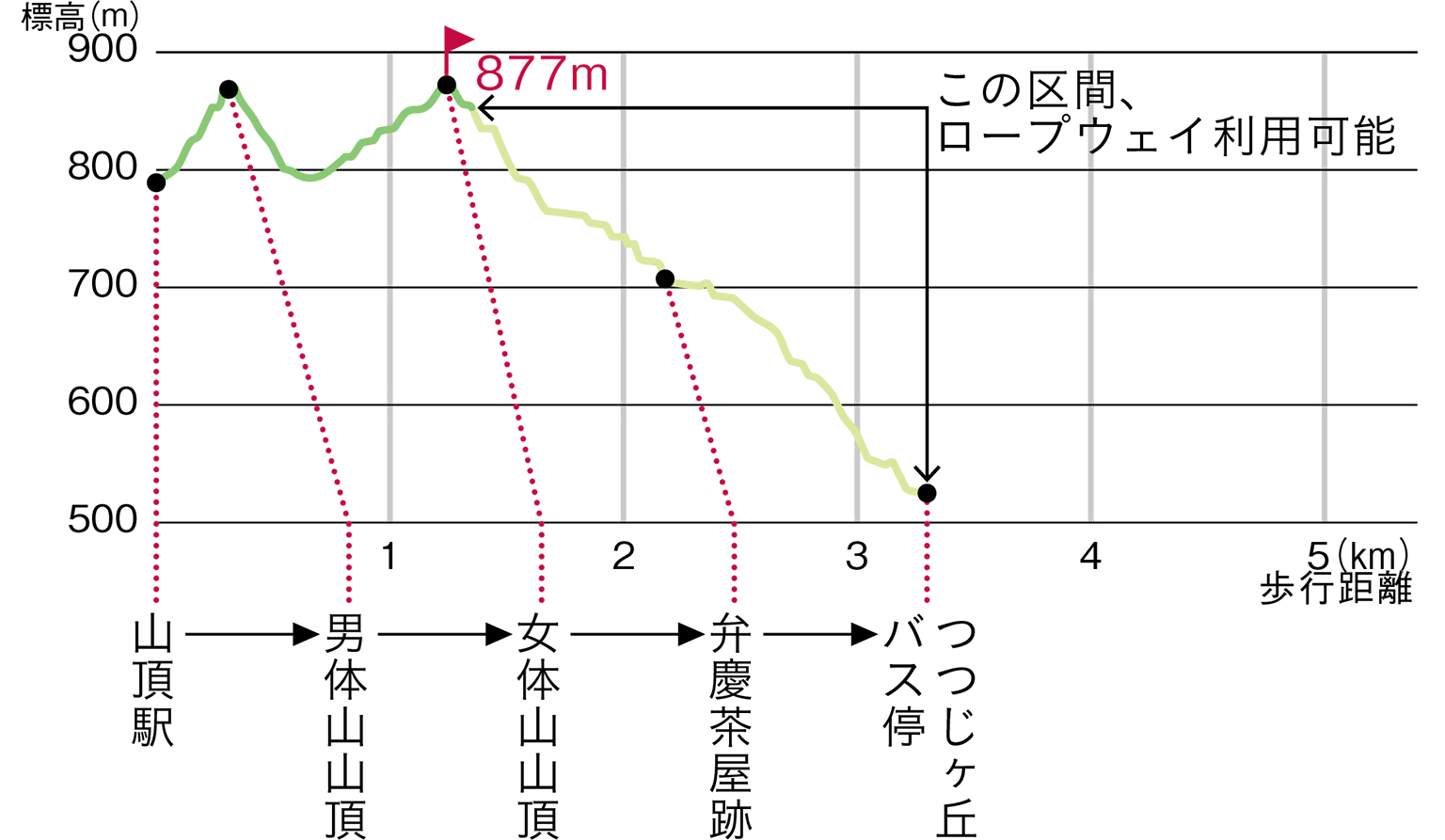

ふだん運動なんてしていないけど……、という人は、標高差400m程度までを目安にしてみましょう。ロープウェイやリフトを使える低山や、森や高原を歩く散策路もおすすめ。自然のなかに身をおく気持ちよさを味わえます。

近郊の里山でも充分に山歩き気分を味わえる場所がある。狭山丘陵・八国山で

筑波山は標高877m、ケーブルカーやロープウェイを利用すればわずかな標高差で山頂に立てる。下山地までの標高差は327m。

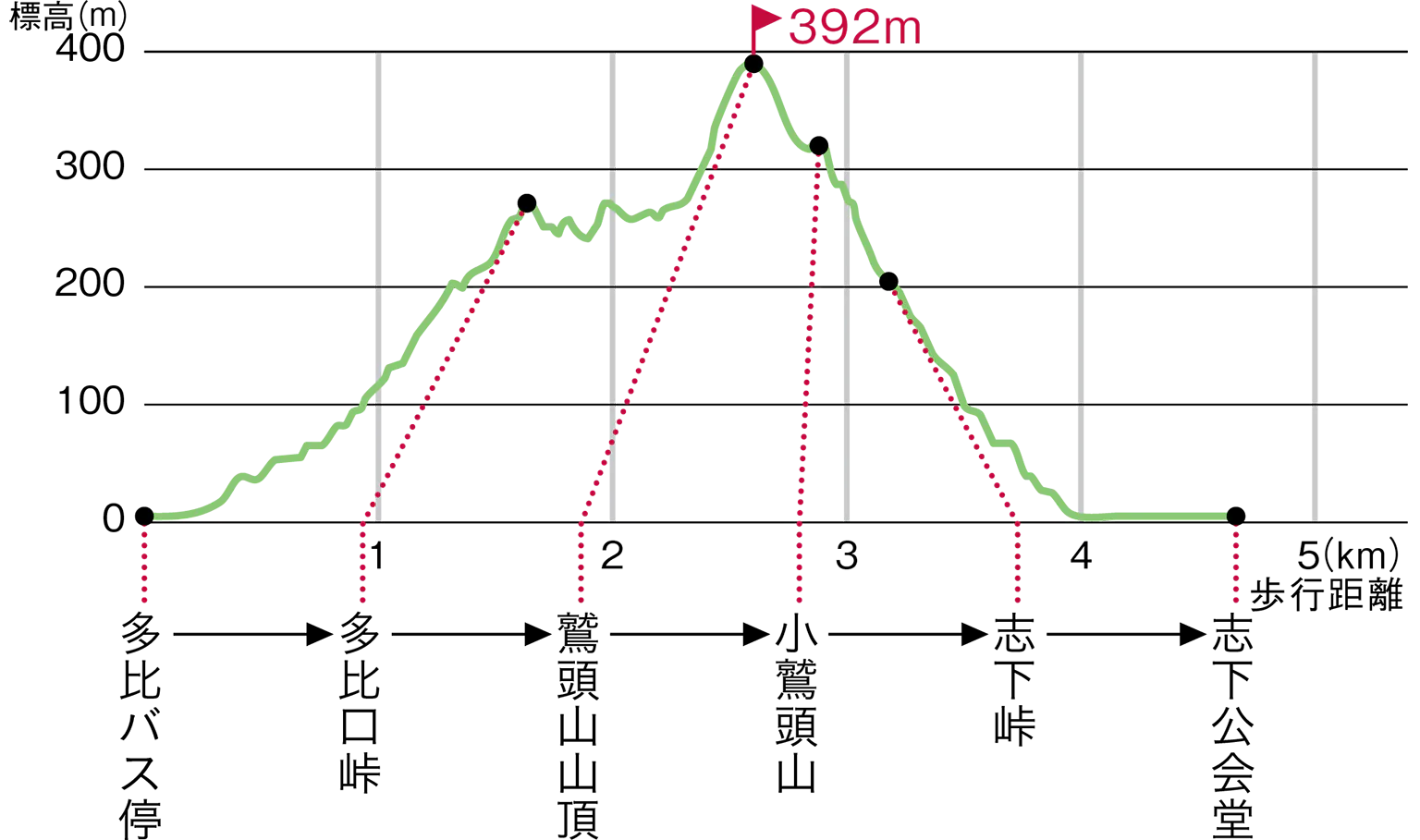

沼津アルプス最高点、鷲頭山は392mだが、標高差は、筑波山より多い392m。さらに、細かいアップダウンなどがあり、体力・技術を必要とする中級者以上向け。

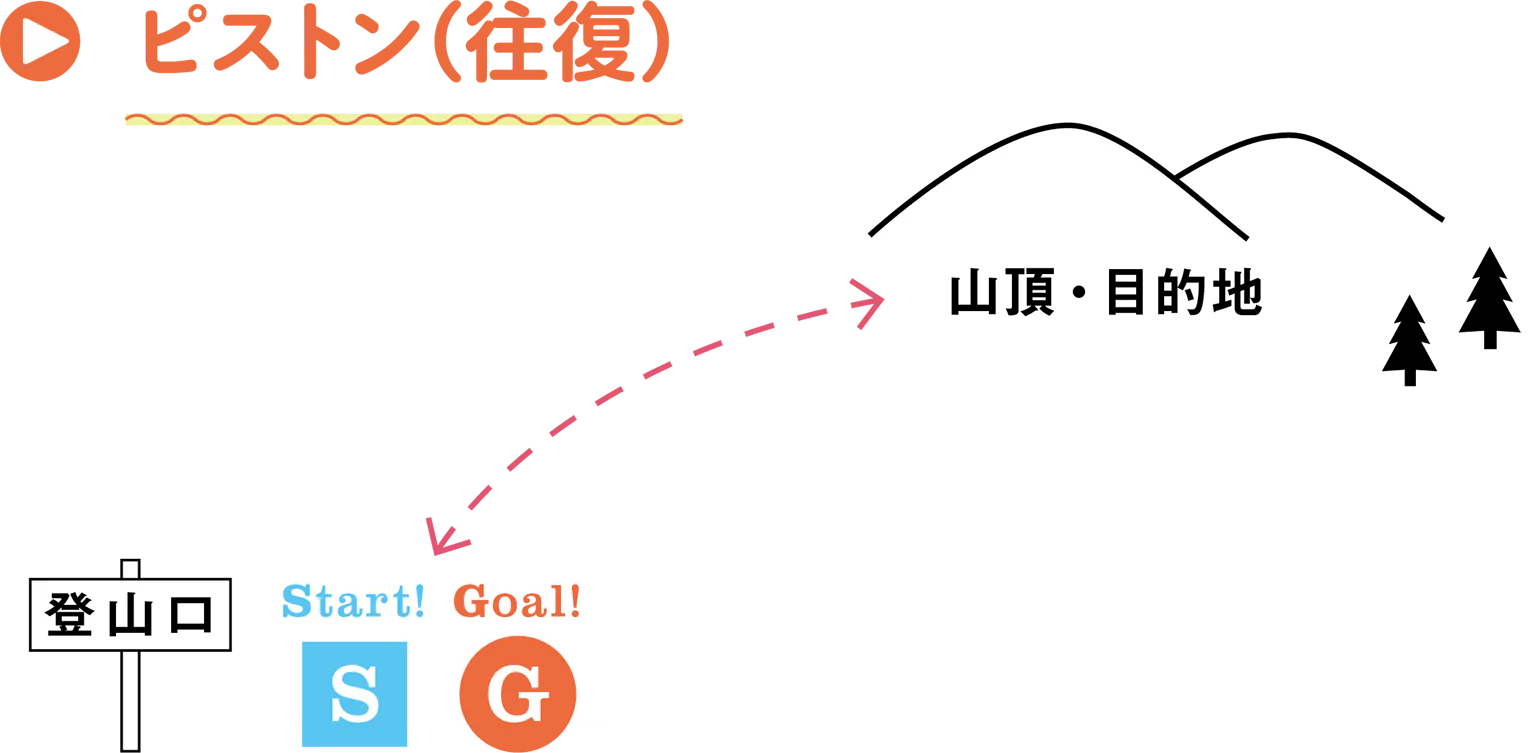

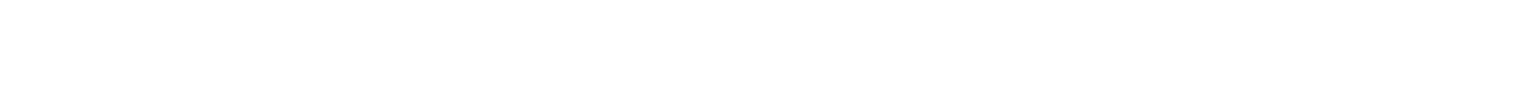

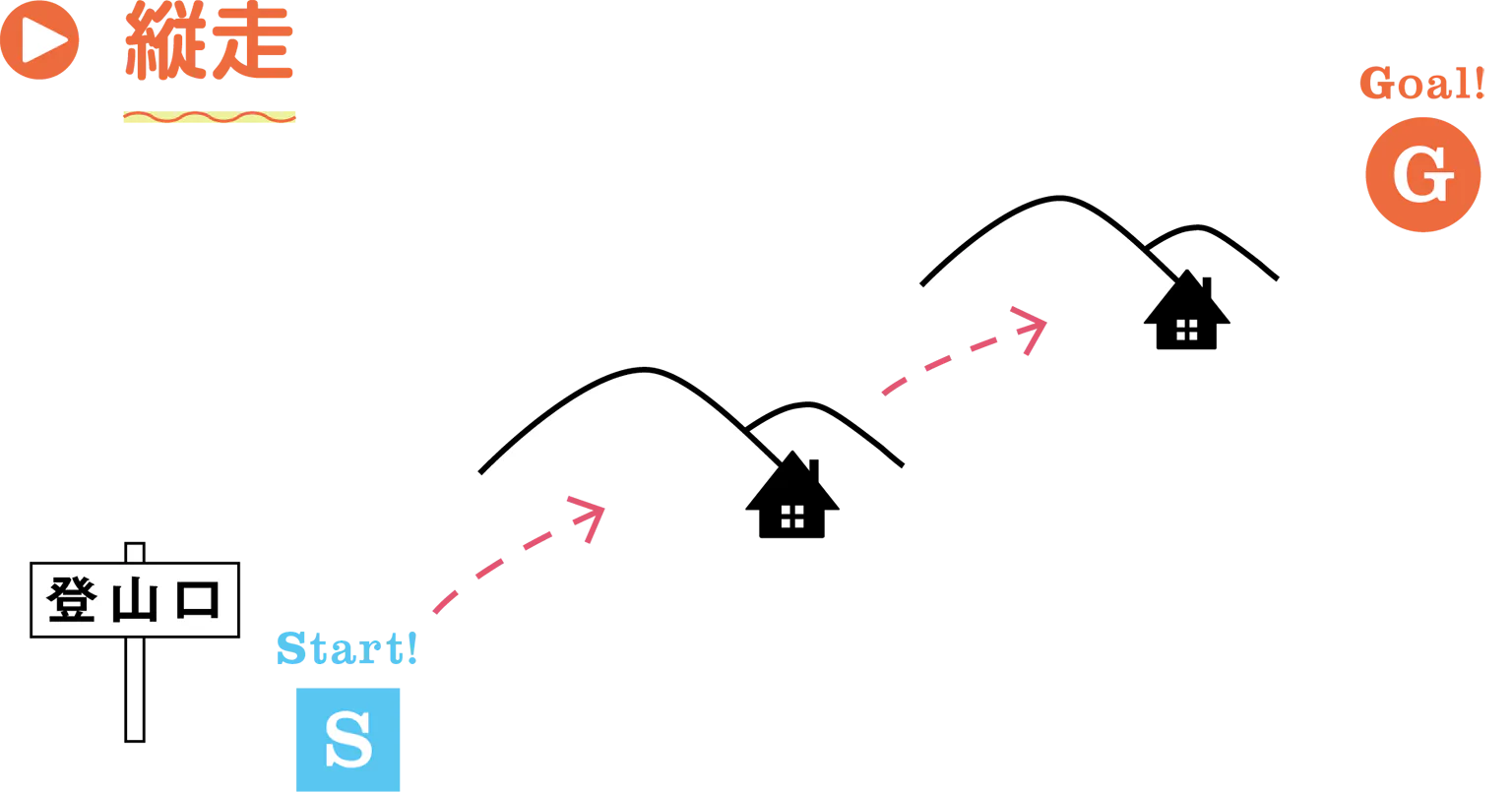

「縦走する」「ピストンで」。そんな言葉を聞いて「なに!?」と思った人、多いですよね。山を歩くコースを選ぶには、次に示すような種類(呼び方)があります。自分が歩くコースをどうとるか、登山地図を眺めてシミュレーションしてみましょう。どのコースを歩こうかな。地図を眺めてワクワク。もう、そこから山歩きは始まっています。

起点と終点が同じ。往路と復路で同じ道を歩く。苦手な人が多い下山路も、登りの際に把握でき、途中で引き返すことができるので、初心者にはおすすめ。

起点と終点は同じで、往路と復路が異なる。尾根ひとつ違うだけで、まったく雰囲気が異なる山も。

山のピークからピークをつないで歩く。いったん登ってしまえば、快適な稜線散歩というルートもあれば、大きな登り下りを繰り返したり、とグレードはさまざま。

山のグレードは季節と天候で大きく変わります。雪がない季節の山を「無雪期」、山に雪が積もっている季節を「積雪期」と呼んでいます。地域や山の標高によっても変わりますが、雪が積もっている山、また近郊の低山でも、雪が降る可能性がある山は、雪山用の装備と技術が必要になります。初心者は、雪のない山を選びましょう。また、北側斜面など、凍結しているところや雪や霜が解けてぬかるむところも。

落葉広葉樹は紅葉がうつくしく人気ですが、晩秋落ち葉が敷き積もると、登山道をわかりにくくし、広い尾根や作業道が入り組んだ山などでは、道迷いの原因にも。さらに、雨や強風のときは、どんなに初心者向けの山でも難易度があがってしまいます。

ガイドブックに初級者向けと書いてあるからといって、安心するのではなく、山のグレードは気象、季節など総合的な要素によって決まると思ってください。

山に行く前に、現地の天気予報をチェック、悪天が予想される場合は入山を控えましょう。大雨のあと、台風などが通過したあとは登山道が荒れていることもあります。天気予報とともに、現地の最新情報を必ず確認しましょう。

晩秋、落ち葉が敷き積もった尾根では道をはずれないように注意が必要。奥多摩・鷹ノ巣山で

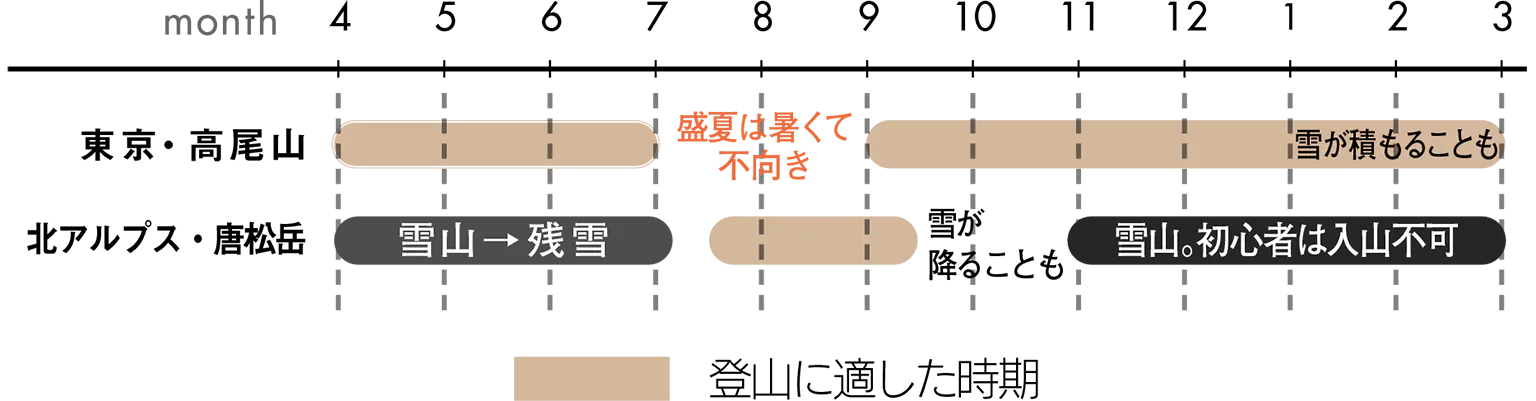

北アルプス・唐松岳と東京・高尾山では山登りに適した時期は以下の図のように異なります。

高尾山はじめ、東京近郊の低山は気象条件さえよければ、盛夏をのぞき通年楽しめますが、2000m以上の山岳地帯の適期は、初心者の場合、7月中旬梅雨明けから雪が降る前の9月中旬までとなります。