国の重要無形民俗文化財に指定されている高千穂の夜神楽。夜神楽町内18の集落で三十三番の神楽を一晩かけて奉納する。例年11月中旬~2月上旬に開催される。

夜神楽のルーツは今も高千穂神社で行われる「猪掛け祭」で奉納される「笹ふり神事」の舞と、アマテラスオオミカミが天岩戸に隠れた際、アメノウズメノミコトがおもしろおかしく踊ったという「天岩戸伝説」にある。平安時代の末期ごろから舞われてきたとされる。

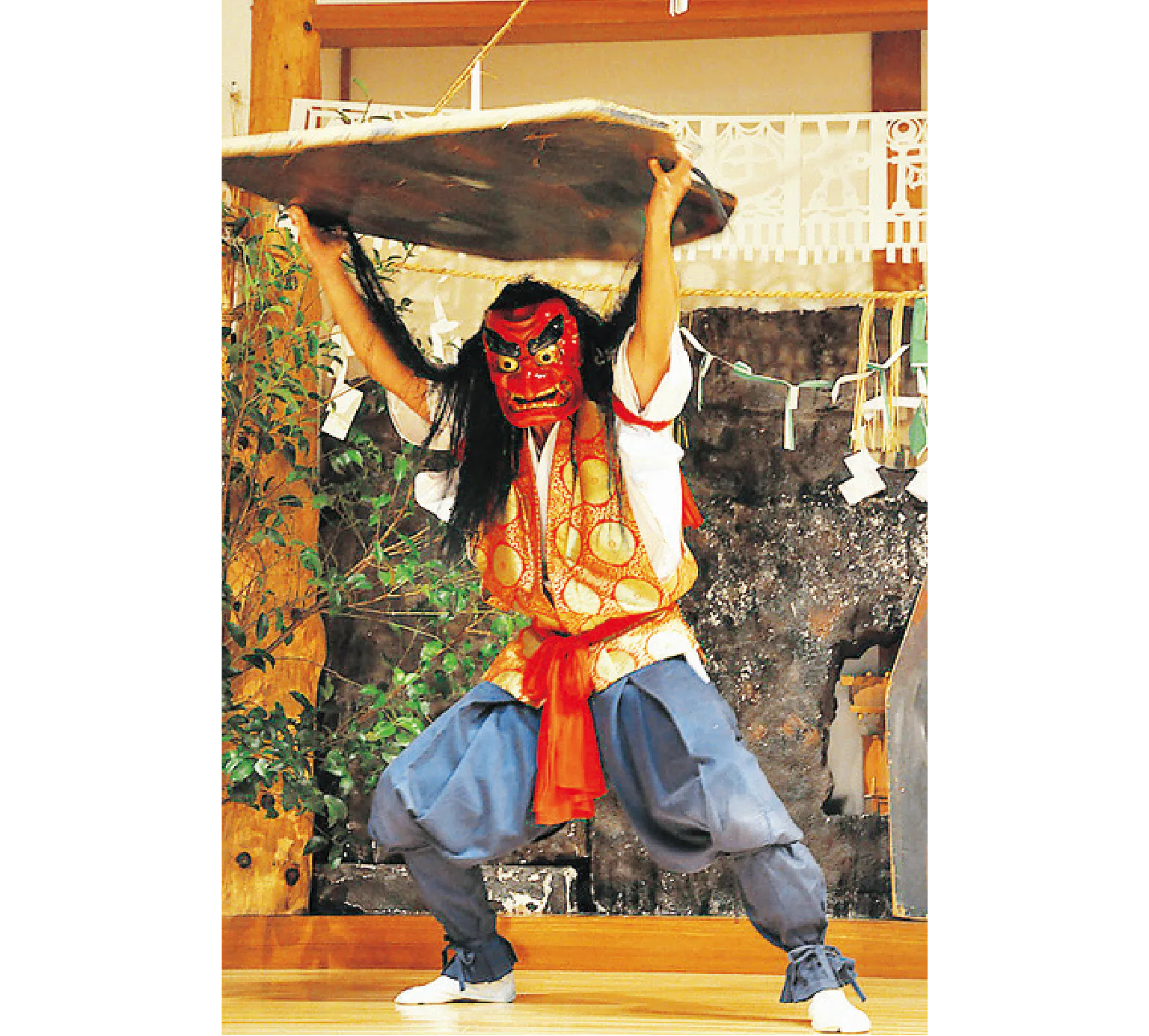

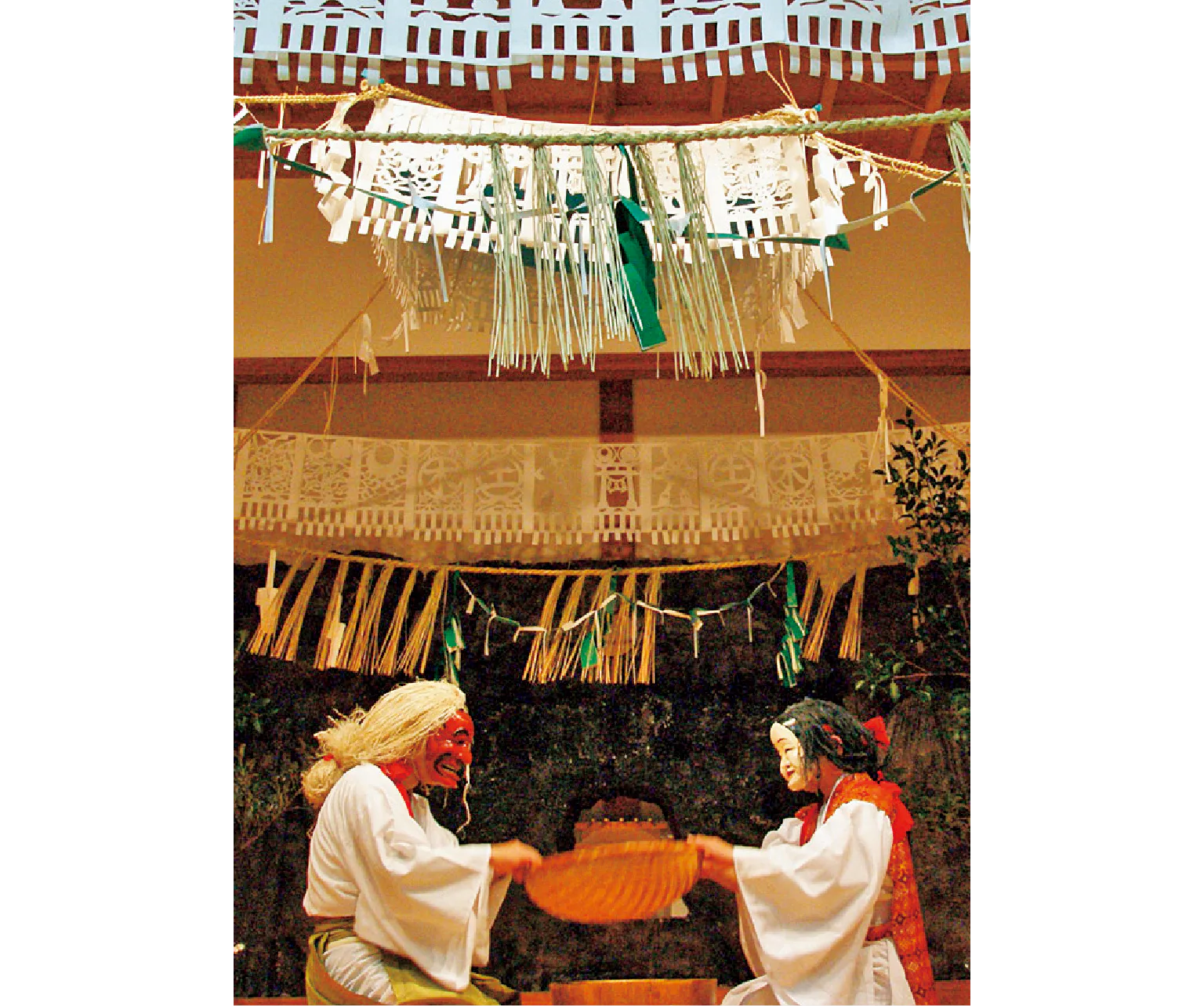

二十六番の戸取の舞(ととりのまい)。タヂカラオノミコトが岩戸を取り除き、アマテラスを迎え出す

古くから日本では、五穀豊穣を願って地区の氏神様にお祈りする風習があるが、夜神楽もその意味合いが強く、氏神様を招き感謝を込めて行う重要な村祭りとして受け継がれてきた。開催時期は、毎年11月中旬から翌年2月上旬。町内18の集落で、夕方から翌日の昼近くまで、「ほしゃどん(奉仕者)」とよばれる舞い手により神楽三十三番が舞われる。

夜神楽の会場は「神楽宿」とよばれ、各集落の個人宅や公民館がその舞台となる。神楽宿を務める家は神様を家に招くことから大変な名誉にあずかるが、屋根を葺き替えたり畳を替えたりなどの負担もあり、最近は公民館などで行われる地域が多くなっている。

観光客でも神楽宿で受付をすれば一夜限りの氏子となり、見学できる。「寸志」として焼酎2〜3本か、初穂料として2000〜3000円を神楽宿の受付に納めるのがエチケットだ。

夜神楽は家の戸を開け放って舞われるので、防寒具を忘れずに

●夜食やゴミ入れの袋を持参しよう

●撮影はほかの人のじゃまにならないように。三脚は基本的にNG

●神庭(こうにわ)は神様が降臨される神聖な空間なので立ち入らないこと

●「神事に参列する一夜氏子」という気持ちを忘れずに、各所のしきたりとマナーを守ろう

高千穂神社の境内にある神楽殿では、一年を通して毎晩「高千穂神楽」を開催。約1時間のダイジェスト版で「手力雄の舞(たぢからおのまい)」「鈿女の舞(うずめのまい)」「戸取の舞(ととりのまい)」など天岩戸伝説にまつわるものが中心で、解説も付く。

「高千穂神楽」のスタートは20時から

●問合せ

高千穂町企画観光課【電話】0982-73-1212

高千穂町観光協会【電話】0982-73-1213

神迎えの神事を終え、地区の氏神様を招いて神楽宿へ向かう。魔祓いの刀と弓の奉仕者などを引き連れて巡幸していく。

道行き神楽(御神幸)。舞いながら神楽宿に向かう

社から降ろされた氏神様を神楽宿で出迎える。外の庭に造られた外注連(そとじめ)をまわって、室内に設けられた神楽の舞台「神庭(こうにわ)」へと進んでいく。「神庭」は、舞い手の「ほしゃどん」以外は入れない神聖な場所。

笛や太鼓の音に合わせ、注連(しめ)に囲まれた「神庭」へ神様を招く

舞入れの後、さまざまな面さまの前で、神主を中心に神事が行われる。ほしゃどんや地区の代表などがお祓いを受ける。

神職がお祓いをして「神(しん)」を入れた面さまは神そのもの

舞入れ、神事が終わり、奉仕者たちの直会(なおらい=食事)が済むと、いよいよ三十三番の神楽の舞が始まる。

神楽の途中で、菓子などが入った「せんぐまき」が行われ、神楽宿は大いに盛り上がる

深夜には、男女の神によるちょっとエロティックな「御神体(ごしんたい)の舞」が行われる

岩潜の舞

いわくぐりのまい

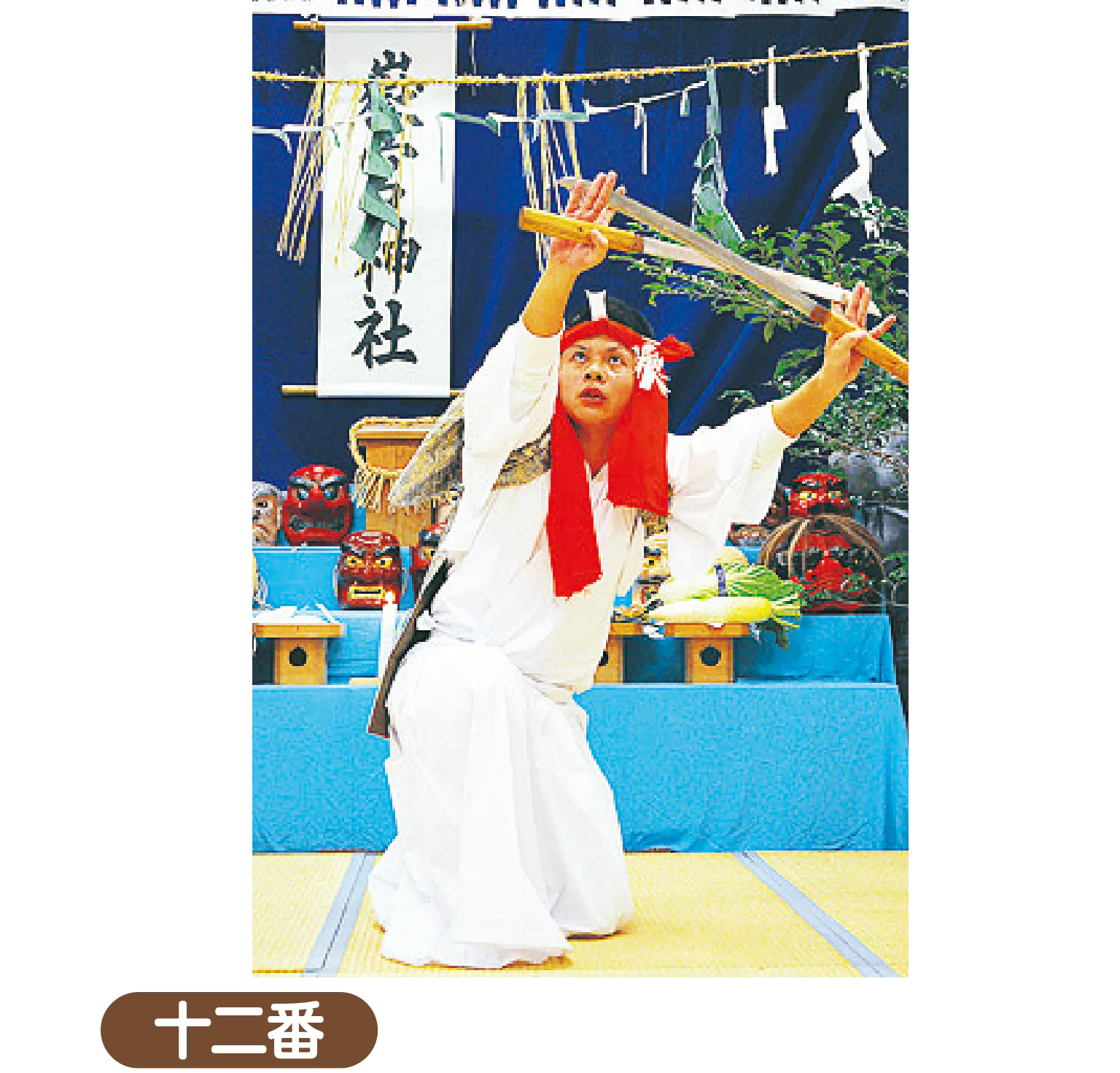

太刀の白刃を振りながら、激しい舞を披露

伊勢の舞

いせのまい

岩戸開きの序曲。格調高い神楽舞

注連口の舞

しめぐちのまい

八百万神の出発準備をする終楽

繰下の舞

くりおろしのまい

神楽宿の設備を取り払う舞

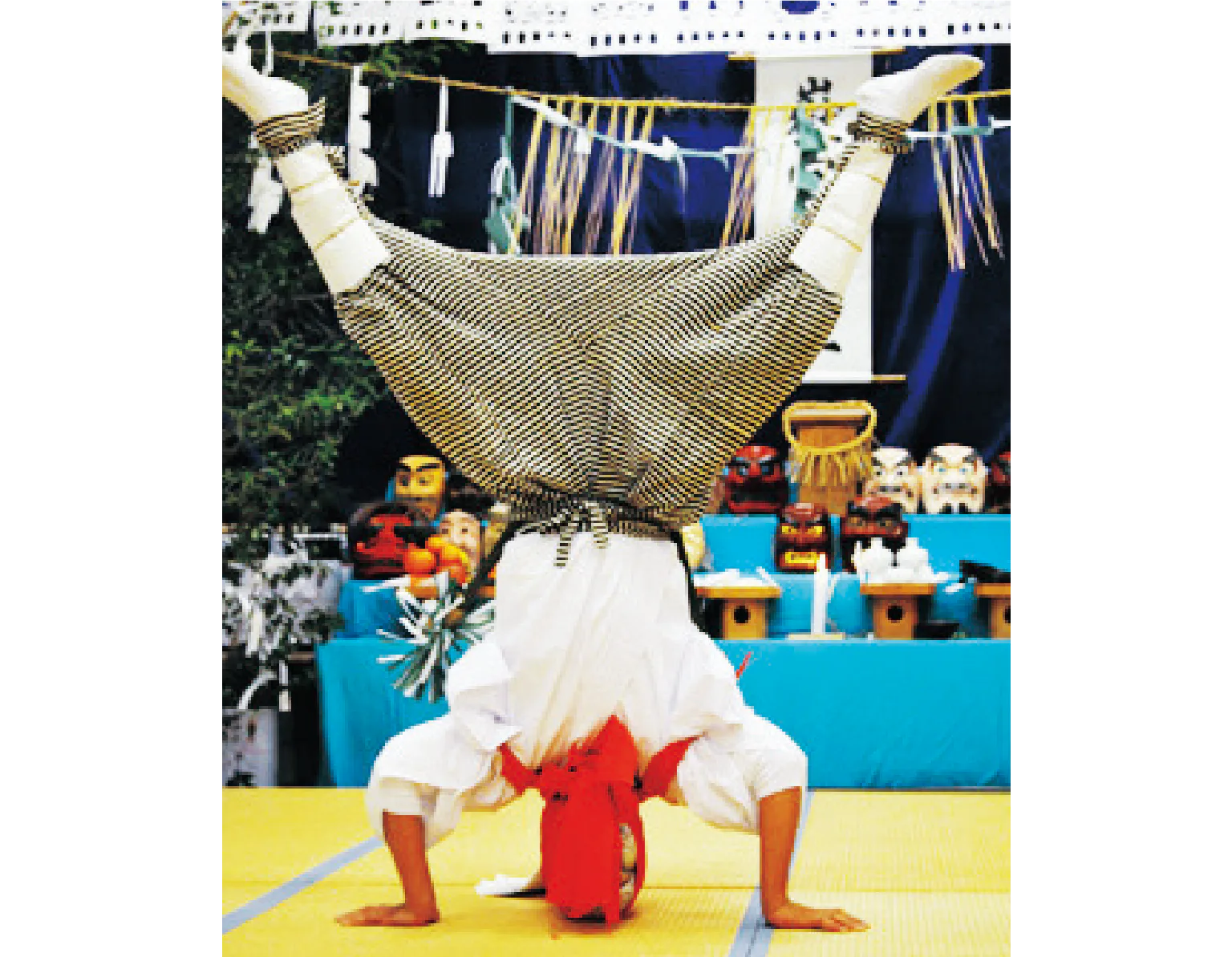

夜神楽三十三番は「雲下しの舞」。神庭に、恵みの水種を表す紙吹雪が一面に舞い散って、めでたく願成就となる。

見事な三十三番の大成就

面さま

おもてさま

神職がお祓いをして「神(しん)」を入れたものだけが面さまとなり、神楽で使われる。代々伝わるものが多く、ひとつひとつが表情豊か

鳴り物

なりもの

笛と太鼓の音にのせて舞う夜神楽の担い手は3人。全員が奉仕者(ほしゃどん=舞い手)で、楽と舞を交代で行うのが常

彫り物

えりもの

神庭を囲む切り紙。神域を表し、魔除けの役目を果たすとされる。自然界の神々や十二支などがモチーフとなっている

ユニークな舞

ゆにーくなまい

夜神楽は神々と一夜を過ごす「神遊び」の場だ。それゆえときにはコケティッシュな舞やアクロバティックな舞が登場することも

ふるまい料理

ふるまいりょうり

神々と里人がともに食し、神人一体となる「直会」の儀式。おにぎりや煮しめなどを見物客にも振る舞ってくれる神楽宿もある

かっぽ酒

かっぽざけ

夜神楽で振る舞われる「かっぽ酒」。焼酎を竹の中に注ぎ、焚き火で燗をつけることで、うま味と風味が際立つ

ガイド付きツアーや高千穂の風習を学べる体験などで、さまざまな魅力に触れてみよう。

観光ガイド

観光ガイドが同行して、おすすめ観光スポットを案内してくれるコースと、時間内で希望地を案内してくれるコースがある。

※いずれも1週間前までに要予約。記載の料金はガイド1名、1~4人対象の場合(人数によって料金が変わる)。集合場所は道の駅 高千穂観光案内所など。

基本コース

天岩戸神社、天安河原、高千穂神社、高千穂峡などの王道スポットを巡る(順番・行程変更応相談)。

6000円~

通年(所要約3時間)

神話の里 神社巡りコース

天岩戸神社、天安河原、槵觸神社、荒立神社、高千穂神社、二上神社などを巡る(順番・行程変更応相談)。

7000円~

通年(所要約4時間)

体験プログラム

高千穂ならではの体験プログラムも豊富。作ったものをおみやげにできる、人気の手作り体験はコチラ。

※受付・体験場所:「神楽面の彩色体験」はあまてらすの隠れCafe。「かっぽ鶏作り体験」は日により体験場所が異なるので申込み時に確認を。

神楽面の彩色体験

高千穂で奉納される神楽でも使われる神楽面。実際には桐や楠でできているが、体験では鑑賞用の素焼きの焼物に彩色する。すぐ乾くのでそのまま持ち帰れるのも魅力。

4000円(6歳以上)

通年(所要約40分)※1週間前までに要予約

かっぽ鶏作り体験

竹の節と節の間に切り込みを入れて中に味をつけた鶏肉や野菜を入れ、蒸して食べる高千穂の郷土料理「かっぽ鶏」を作る体験。竹の加工からチャレンジ!

4200円

通年(所要約2時間、2名以上で催行)※1週間前までに要予約。講師の都合により開催できない場合あり