74年間、日本の首都として利用された平城京。その跡地であり、世界遺産でもある平城宮跡は、奈良に来たなら必見のエリアだ。

平城宮跡

へいじょうきゅうせき

奈良時代の日本の首都・平城京の中枢部の遺跡。国の特別史跡に指定され、世界遺産にも登録されている。東西1.3km、南北1kmのエリアの大半は散策自由の緑地。その間に往時の壮大な宮殿建築や庭園などが復原されており、各種展示で宮跡について学べる資料館も立つ。また一帯は平城宮跡歴史公園として整備されており、朱雀門の南側の「朱雀門ひろば」にはレストランやカフェ、ショップなども。レンタサイクルもある。

奈良交通バス停朱雀門ひろば前からすぐ。近鉄大和西大寺駅から徒歩10分(宮跡の北西入口まで)

奈良市佐紀町

散策自由(各施設の見学も無料)

各施設は9時~16時30分(入場は~16時)

各施設は月曜(祝日の場合は翌平日)

各施設周辺にあり(一部有料)

【所要時間】約2時間

※朱雀門ひろばの時間・休みは上記とは異なる

平城京

へいじょうきょう

和銅3年(710)に藤原京から遷都され、延暦3年(784)に長岡京へ移るまでの74年間の都。この間、日本の政治・経済・文化の中心として栄えた。唐(中国)の都・長安をお手本に造営されたといわれ、碁盤目状に整然と区画された京域に5~10万人が暮らしていたという。

平城宮

へいじょうきゅう

平城京の北端中央に設けられていた宮城。甲子園球場30個分ほどの面積に、天皇の住まいである内裏、国家的儀式が行われた大極殿、国の役所の建物が立ち並んでいた。現在でいえば、皇居と国会議事堂、霞が関の官庁街にあたる。

正面幅はじつに44mもある。大極殿は宮城の最重要施設であるとともに最大の建物だった

建物内の中央には、天皇の玉座である高御座が復原されている

扁額の「大極殿」は、奈良時代の『長屋王願経』願文から文字を集めて、組んだもの

大極殿は平城宮の最重要施設である宮殿。天皇の即位式など、さまざまな国家的儀式がここで行われた。2010年に復原された建物は、幅44m、奥行き20m、高さ27mと壮大。玉座や鴟尾の模型などを展示する内部も見学できる。

現在復原中!

第一次大極殿院は大極殿を囲む南北約320m、東西約180mの区画。奈良時代の国の重要な儀式が行われた場所。2010年に大極殿が復原され、2022年3月には大極殿院の正門である大極門(南門)の復原が完了。東西楼、築地回廊も復原整備される予定。

復原事業情報館に展示されている第一次大極殿院の復原・整備模型。手前中央が大極門

復原された大極門。現在はこの横で東楼の復原整備が進められている

復原事業情報館

復原事業関連の各種資料を展示するほか、CG映像を上映するシアターなどもある。

入館無料

9~17時(入館は〜16時30分)

2・4・7・11月の第2月曜(祝日の場合は翌日)

復原事業の詳細を知ることができる

平城宮の東の張出部に造られた庭園。宴会や儀式が行われる迎賓館のような施設として使用されていたもので、2000年までに復原された。優美な曲線を描く池を中心とする庭は、日本庭園のルーツともいわれる。

第一次大極殿が廃止されたあとの天平17年(745)に造られた。豪壮な基壇や礎石が復原されている。基壇上に立てば宮跡全体を見渡せるほか、東大寺大仏殿などを遠望できる。

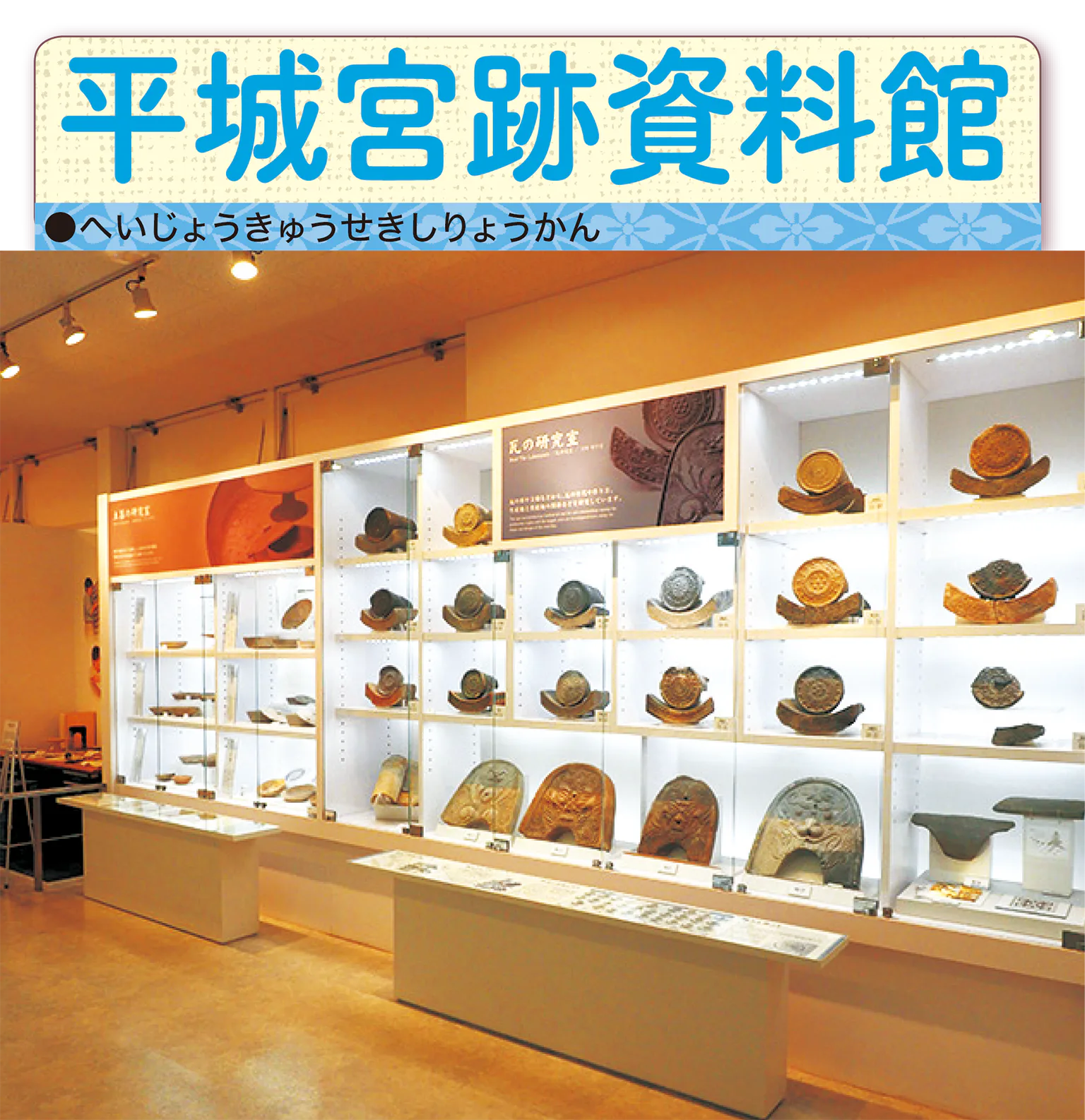

奈良文化財研究所の研究成果をもとに、平城宮・京をわかりやすく紹介。瓦や土器など発掘調査の出土品のほか、宮殿内部のジオラマなども展示する。

発掘調査で見つかった奈良時代の役所の建物跡の遺構を、発掘当時のままの状態で保存、展示する。内裏や役所の建物の復原模型なども見学できる。

平城宮の正門。ここから平城京のメインストリートである朱雀大路が南へ延びていた。1998年に復原された建物は、間口25m、奥行き10m、高さ22m。門の前には「朱雀門ひろば」が広がる。

朱雀門を望むカフェコーナー

全長約30mの復原遣唐使船。乗船もできる(無料)

飲食やおみやげはここで!

朱雀門ひろば

すざくもんひろば

宮跡のガイダンス施設「平城宮いざない館」をはじめ、カフェIRACAとレストラン和楽心、みやげショップ「奈良の蔵」などが入る「天平うまし館」ほか、多彩な施設が集まる。また巨大な復原遣唐使船が展示され、VRシアターやレンタサイクルなどもある。

平城宮いざない館

平城宮跡の歴史や魅力を各種展示で紹介。第一次大極殿の構造模型、1/200の平城宮の復原模型などがみどころ。